手技と手業の世界観

1. 「手技」と「手業」

「手技」というのは、作業者の身体動作をいう。それに対して、「手業」という場合は、作業者の精神作用を含めたものをいう。

どう違ってくるかと言えば、技能承継に際して作業者の動作を録画したりして、その動作を忠実に再現できれば「技」は承継できると考える立場がある。「学ぶ」ということは「真似ぶ」「真似る」ということだから、動作を精確にトレースできれば、同じような結果が実現できるというわけである。

しかしながら「言うは易く行うは難し」。なかなか思うようにはいかない。

一つの技能を詳細にわたってビデオ録画することから技能承継の試みが始まるといったことがなぜ本気で取り組まれたかと言えば、この点は作業者(熟練職人)の側にその責任がある。「技というものは、秘かに盗み見て盗み取るものである」と常日頃主張してきたわけだから、盗み見るのではなくて正面切ってビデオ録画しましょうという試みを拒否できるわけがない。「そんなことをしても技を承継することはできませんよ」と言えば良いのだが、気休め程度には記録しておく意味があるだろうから、敢えて拒否はしないでおくということになる。

技能の録画という場合、これこれの手順を追って順次作業を進めれば完成に至る、という「物語」が構成される。「こうすればああなる」「ああすればこうなる」といった因果の連関に基づくのだが、実際の作業というものは「こうしてもああはならない」「ああしてもこうはならない」という失敗の連鎖が付きまとうから、「なぜ、こうすればああなるのか?」「なぜ、ああすればこうなるのか?」という原因・理由の学習を伴わないと、肝要な「因果の連関」というものが修得しきれない。従って、技能の修得というものは、その技能を構成する原理的な因果の連鎖を学ばなければならないし、そうでなければ、膨大な失敗の例が生かされはしない。なぜ失敗したかが読み取れなければ、何をどう改善すべきかが分からなくなる。

「失敗から学ぶ」という、至極当然で常識的なOJTの方式ではあるのだが、何を見て(認識)、何をどう判断し(判断)、その結果を次の動作にどう修正・改善するか(認識と判断の結果を動作にどうフィード・バックさせるか)という事が、実は、熟練になる。「業」というものの本質はこの点に存している。

注目しなければならないことは、この「認識」「判断」「身体統御」は、一旦記憶されれば、ほとんど無意識のうちにも再現性を以て履践されるようになるということである。この感性が鈍いと、いつまでも同じ間違いを繰り返し、同じ失敗を繰り返して技に習熟しない。

技能承継が試みられる場合というのは、その技能が現時点では完成されたものであるという前提に立っている。或いは、不完全・不十分で改善すべき点がまだ多々存していると見られる場合でも、一旦は現状のレベルでの技能を承継して、その他の改善は承継後の努力課題であるということになっている。

技能の現時点の水準というものは、言い替えれば現時点での到達点ということだから、そこに至るまでのさまざまな試行や雑多な経験例というものを削ぎ落とした「上澄み部分」であると言える。その「上澄み部分」を承継させるということは、無意味と思われたさまざまな経験例や有害無益と評価した失敗例を黙殺してしまうことによって、最も効率よく最短距離で技能の完成態を全的に継承できる(はず)という配慮がなされていると言って良いのだが、なかなかそうは思い通りにはならない。

「何からどう始めるべきか?」という、いわゆる「端緒問題」がある。

例えばハサミゲージ製作の場合、その仕事の完成というのはゲージ測定部の「平面度」「平行度」「面粗度」の構成によって実現される「寸法精度」で判断されるのだが、それぞれの要素の実現を因果の連関に分解して個々の技能単位として修得していくのだが、一旦は分解される因果の連関を相互に結びつけていく「原理的なもの」は何かを考え合わせていかないと、個々の技能単位の修得が曖昧なものとなってしまう。分割されたものは統括されないといけない。

こういったことを踏まえないと、技能の承継がうまくいくはずもない。

2. ハンドラップという手業

ラップの技法というのはいわゆる「砥粒加工」であって、微細な研磨砥粒を使ってワーク表面を磨き上げるものであるのだが、その場合に、前工程で生じているワーク表面の加工痕を消除する、場合によっては鏡面にまで仕立てるという「磨き」の技法の一つとされ、或いはまた、もう少し寸法を摺り下ろそうという場合の「超微細加工」の技法と位置付けられる。

ゲージ製作の場合、特にハサミゲージ製作の場合はワークの「内側」の加工であるから、機械力の適用ができない。従って、手業に依らざるを得ないことになるから、手業が最高・最終的な加工方法であり続ける。

私らゲージ屋の仕事というのは、ワークは必ず焼き入れものであるのだが、世間的にはこれは例外的なことであるらしく、多くは焼き入れものではない。

金型屋さんで、焼き入れたワークの表面を鏡面に仕立てるという場合、HRcで35程度の焼き入れで鏡面に仕立て上げることができるという話を聞いたことがあるのだが、金型の焼き入れというのはほとんど例外なしにHRc58~62なんだろうというそれまでの理解が覆された経験がある。

HRc58~62のワークと、ナマ材もしくはHRc35程度のワークとでは、技法もそれに使用する道具立ても全く違った世界になるから、ワークの材質や物性の違いに応じたラップ技法というものを強く意識する必要があるのだが、そのことが十分に検討され説明されたという事例はないようである。

ハサミゲージ製作でハンドラップ技法による仕立て上げを修練する場合、従前のWAラップ砥粒+鋳物製ラップ工具+ラップ油という道具立てで、S45CやS55Cの焼き入れワークを措定して練習に励むとか、最初からSK4(YG4)の焼き入れワークを措定するとか、ラップしやすいところから始まる。

ラップのしやすさというのは、ラップの研磨力がワークに対して充分な対応力を持っているという状態を意味するから、この道具立ての場合、ラップ力の大きさは砥粒粒度によると理解され、#1000~#2000のWA砥粒の方が#3000のWA砥粒を使うよりもラップ加工が容易であるということになる。もっとも、#1000~#2000のWA砥粒を使うと、1μmの寸法差というものが曖昧になり、或いは、ワークの平面度・平行度が芳しいものとはならないから、#3000WA砥粒でラップするという技法の水準をクリアしていかないと修得したことにはならない。

ハンドラップでの技法の良否を判断する基準というのは、加工面が丸みを帯びているか否かである。

ラップ面が丸みを帯びるということは、作業者のラップ動作が散乱していて一義的に安定的・確定的な反復動作ができていないという技能の未熟さを反映したものであり、あるいは、ワークの物性に対してラップ力が不足していることを意味している。前者の場合は、ラップ力が足りていないから作業に無駄な力が入って動作が一定しないという見方もでき、つまり、ラップ技能の修得と向上のためにはラップ力をいかに高めるかが解決のための道筋になると言える。

WAラップ砥粒+鋳物製ラップ工具+ラップ油という道具立てがハンドラップでのほとんど唯一のものであると理解されてきたのは、SK工具鋼に対するラップ加工で必要かつ充分なラップ能力が発揮されるという経験則が広く共有され、いっそうの蓄積がなされてきた結果なのだが、しかしながら、SK工具鋼のうち、焼き入れ硬度がHRc64に及ぶSK3(YCS3)の場合、また、タングステンが含まれている焼き入れしたSKS2(SA1)に対して、この道具立てでどれ程の難儀を被るかは、経験すべきゲージ製作者は経験している。

ラップ加工が難儀であるということは耐摩耗性に秀でているという理解に立てば、ユーザーにとってはSK3やSKS2という鋼種で製作されたゲージは好ましく、かつ望ましいものであることは間違いないのだが、製作する側は難儀なのである。

従って、ラップ力というものの正体は何か?ということを改めて考えなければならず、その結果として、ラップの道具立てを再構築しなければならないということになる。

ラップ力というものを発揮するのはラップ砥粒であって、鋳物製のラップ工具というものそれ自体には何らラップ力というものを発揮するものではない。

ラップ砥粒がラップ力を発揮できるのは、鋳物製ラップ工具表面にある凹凸の凹にラップ砥粒が嵌り込んで固定され、そのラップ砥粒がワーク表面に切り込んでラップ加工を実行していくというプロセスを辿るものなのである。この状態が、最もラップ力が高い。

このような見方から言えば、鋳物製ラップ工具表面の凹凸の凹の大きさ・深さがラップ砥粒の粒度と適合しているとラップ力が円滑に行使されることになり、従って、その場合の砥粒粒度が#3000程度という話になる。手業(ハンドラップ)の場合、ラップ砥粒がうまくラップ力を発揮できているか否かは体感する問題であるから、鋳物製ラップ工具の表面性状の適否も「やってみると分かる」という話になる。

鋳物製ラップ工具の場合、「ネズミ鋳鋼」が最もその素材として適合的だと言われているのだが、素材として鋳造される場合に、冷却の不均等さやその他のもろもろの事情から、決して材質として均等・均一なものとはならないようで、鋳造されたもののどこからどう言うように切り出して作られたかによってラップ工具としての性状に微妙な違いが生じるようである。

表面の凹凸の凹が均等・均一に分布されているか否かに関わるのだが、具体的には、ラップ砥粒として#4000に適合的だが#6000に対しては効用を発揮し得ないとか、#3000で表面が滑ってしまうが#2000では極めて有効であるとか、ラップ工具として仕立てた場合に、微妙な表面特性の差が現れてくる。

機械ラップの場合のラップ盤というものが鋳物製である場合、その鋳物の構成成分それ自体を調製することは可能だろうから、最高のラップ効率とラップ品質を実現できるようなものとして製作されているのだろうと推測している。

機械ラップの場合のラップ盤で、昨今では鋳物以外の材質のもの(その多くは、鋳物よりも硬度の低い軟材を用いている)が紹介されているのだが、この場合は、鋳物製のラップ盤の場合とラップの原理が異なっていることに留意する必要がある。ラップ盤の材質等をテストするためのプロトタイプを実機上にマウントしてテストするというのでは費用が掛かりすぎるわけで、ハンドラップ用のラップ工具に仕立てて手業でテストしても有益な情報はゲットできるだろうから、機械ラップの大量生産体系の下でも単品対応のハンドラップ技能が準備できているに越したことはない。

3. ハンドラップの道具考

ハンドラップ作業に於いて使用する道具類は、体系立っているというか連関づけられているというか、いくつかの道具の組み合わせで成り立っている。

遊離砥粒ラップ/湿式の場合、鋳物製のラップ工具+ラップ砥粒+ラップ油の組み合わせに、ラップ工具用の目立て定盤(鋳物製)という組み合わせが標準的なものとなっている。

この場合の「ラップ工具用の目立て定盤(鋳物製)」というのは、ラップ工具でラップ作業を行えば、ラップ砥粒が破砕されて微細な泥状のものになっていくから、その砥粒を新たなものと入れ替えて、併せて、ラップ工具表面の磨損を是正して必要な平面度を維持していくというためのものであるのだが、外観上は鋳物製定盤そのものである。この定盤が余り大きなものだとその平面度の維持に大変な手間暇が掛かるから、ラップ工具の大きさに相即した小さなもので作るのが相応しい。

鋳物屋さんに依頼して作って貰ったのだが、その際にラップ工具用の薄板も作って貰った。そこからラップ工具用の切片を切り出す。

ラップ工具の大きさについては、幅15mm×長さ50mm×厚さ3mm位を標準形にしていたのだが、ラップ作業での仕立て上げの面粗度をアップしようとし、あるいは、微細な寸法加工を追求しようとして、歳を経るに従って、幅を小さくすることになっていく。幅が小さくなれば、ラップ工具平面の仕立て上げが比較的容易になる。現在では幅を11mm~13mmとしている。幅が1mm違えばラップ作業は大違いになるということは、それぞれで体感されることなのだろうが、ラップ加工の有り様をコントロールできるようにと考える場合、ラップ工具の「幅」ということに配慮すべきなのである。若い頃のままにいつまでも作業できるというものではない。

固定砥粒ラップ/乾式の場合、cBN砥石製のラップ工具+目立て油+目立て砥粒+目立て定盤という組み合わせになる。単純に、砥石は目立てを不断に行わなければならないというだけのことなのである。

目立てに油を使うことから、「乾式」ラップといっても実際は「湿式」だろうが?と言う向きもあるのだが、「乾式」と「湿式」との違いは砥粒の効用という点で原理的な違いが決定的なものとしてあるから、単純に油を使うか否かで区分されるわけではない。

砥石の目立てという場合、砥石のラップ力を最大限に発揮させるべき事が目立ての意義だということがあるのだが、砥石のラップ力というのは砥石表面の砥粒のワーク表面に対する「切り込み力」のことを意味するから、砥石のワークに対する「切り込み力」をいかに大きなものになるようにするかということになる。

従って、目立て砥粒にWA砥粒を使って、砥石表面のcBN粒子を損耗させないでその結合成分に作用してcBN砥粒をばらけさせていけば良いという考え方に立つことになる。そうではなくて、砥石表面のcBN粒子を直接毟り取っていくことで目立てができるという考え方に立てば、目立て砥粒としてCやGCを採用することが望ましいという話に至る。

どういう考え方に立脚するかによって目立ての技法が大きく変わってくる。

しかしながら、目立ての目的について、いかに砥粒の切り込み力を大きなものにするかということが物事の半分しか語っていないわけで、ラップ作業に際してラップ砥石がいかにスムースにラップ力を発揮するかという、cBN砥石の「表面潤滑」の問題を等閑(なおざり)には出来ない。

目立て砥粒と目立て油の選択の問題になるのだろうと考えている。

このように、道具を考える場合、一般に市販されている素材や研磨材の取り合わせで目的の実現を図るということなのであって、何か特殊・特異な素材や研磨材を考え出して、道具を秘匿することが技法・技能の秘匿に結びつけるということは有り得ないことなのである。

一般市販の素材や研磨材の効用を生かすも殺すも作業者の技能一つに関わるというのが、私らの手業の世界なのである。

4. 手業のエンジニアリング

ハンドラップの技術と技能の究極を極めるということは、作業担当者の身体動作能力のありようがどう、対象ワークに対する認識判断といった精神作用のあり方がこう、という風に分けて考えることができるのだが、身体動作能力は道具立ての組み合わせに置き換えることができ、精神作用の側面については属人的な思想の問題ということに落着するかも知れない。

最近になってあちこちで指摘されるようになったことになるのだが、仏教の「唯識説」を学ぶことによって 人が道具を駆使して自然に対する働きかけをするということの内実が分かってくる。大切な点は、<客観><主観>という世界の二分肢理解というのは実は虚妄で、主観は客観を包摂してしまうということ、更に言えば、量子力学の基本原理を学ぶことでモノの世界が違って見えてくるということ。こういうことを学ぶことで技能の「能」、手業の「業」ということが対象化できる。

5. 技能の原理とその承継

昔、父親の友人で金型製作に従事されている技能職がおられた。徴用で地元の軍需工場に従事されておられたのだが、終戦になって徴用解除された時、その工場の上司が「必ず精算は復活するから」と引き留められたのだったが、「独立起業したいから」と離職されたのだった。

どういう仕事ぶりかといえば、金型の肝腎な部分の平面研磨を砥石を定盤として研磨するわけで、あのインデアン砥石の厚さが2分の1以下に摩滅するまで使い込むわけで、その作業量というのは半端ないものだった。「そこまで厳密なものでないなら、平面研削盤で研削すれば事足りるだろうに・・・」と周囲は言うのだが、頑として折れなかったのだった。もちろん、言うまでもなく、手仕上げされたならそれは間違いないものとなる。平面研削盤でワークを研削した場合、ワーク表面は必ず「中低」の、周辺部が高くなるような形に研削される。

(書き掛け・未了)

6. 手業(てわざ)の世界

『手業の世界』という意味は、ここではハンドラップ技法のことをいいます。

ハサミゲージの最終仕上げはハンドラップによって完成され、機械力では不可能とされる世界である、という含意でもあります。

しかしながら、機械力では全く不可能なのか、理論的には可能なのではないだろうか、という疑問も寄せられそうです。

確かにその通りであって、手間と費用をつぎ込めば機械化は可能だと思います。

ただ、ハンドラップ技法を要請される世界があまりに狭小なため、せっかく機械を開発したとしても他に多く売れる見込みがありません。せいぜいが自用の機械となるため、採算がとれません。そんな手間と費用を掛けるくらいなら今まで通りハンドラップをしていれば済むわけです。斯くして、手業の世界は存続していくことになります。

つまり、伝承的な職人技の世界が、ローテクの最たるものの中の一つが、社会経済的な意味でもっとも効率的で経済的合理性に富んだものであるということを意味します。この視点に立って、私は仕事をしています。

平成20年、日立金属(株)が、従来のSK4(YG4)、SK3(YCS3)、SKS3(SGT)、SKS2(SA-1)の薄板材の生産から撤退され、同社生産の工具用鋼種はダイス鋼に限られることになりました。従って、ハサミゲージの材料素材としては、ダイス鋼に依らなければならないことになりました。

もちろん、従前よりハサミゲージ材質としてSK5を採用されているメーカーでは、変更点はないというだけのことになりますが、従前、SKS3(SGT)を採用してきた私のところでは、どうしてもダイス鋼製ゲージの製作に路線転換を果たしていかなければなりません。

ゲージ素材の変更が、ゲージ製作技術にどのような変容を迫るものであるか。

結論をスローガン的に言えば、遊離砥粒・湿式ラップから、固定砥粒・乾式ラップへの、ハンドラップ技術と技能の転換ということになります。

ハサミゲージの製作技術が確立した時点から、遊離砥粒・湿式ラップという技法が標準的な技術・技能であったわけですが、その技術・技能ではダイス鋼に対してはほとんど無効でありますから、むしろ、固定砥粒・乾式ラップの技術・技能が標準的なものとなって、従来の遊離砥粒・湿式ラップという技術・技能はSK5材に特化したごく限られた範囲でのみ通用する技術・技能であるという、技術・技能の位置づけが全面的に転換してしまうわけです。

このコーナーでは、この問題を含めて、ハンドラップ技術の総体について説明していきます。

なお、機械ラップの世界では、実務的には遊離砥粒・湿式ラップの方式しか成立し得ないわけですが、それはなぜかという問題も併せて論及されるべきと考えております。

各論文とも長文にわたらざるを得ないため、PDFファイル形式でHPに掲載します。

7. ハンドラップの技と工学

ハンドラップ概説

●ハンドラップの意味

ハンドラップとは、作業者の手の動きによって、対象物に対して極く微細な研磨作業を施す技法を言います。

この作業の目的とするものは、対象物に正確な平面を形成すること、なのですが、そのために、極く微小な寸法加工ができることが求められます。具体的には、ラップ作業において使用される道具(以下、「ラッピングツール」と指称します。)と、研磨材(「ラッピングパウダー」と指称します。)の組み合わせです。

この作業によって実現されることは、ゲージの場合は、測定面の凹凸が極く微小であること(平滑度が高いこと)、従って、平面度が優良であること、及び、対向面間が定められた寸法値において(完全に)平行であること、です。

なぜハンドラップかと言えば、この技法によればワークの任意の面の特定対象部分に対して自由に研磨を施すことができるからであり、また、ハンドラップによらない限り不可能であるからです。

例えば、フライス加工されたワークを測定してもう10μm削れ、ということは無理でしょう。平面研削盤にかけて再加工したワークをもう1μm削れということも難しいでしょう。しかしながら、ハンドラップによれば、サブミクロンどころか0.01μmのオーダーで再加工することが可能なのです。というより、0.01μmのオーダーでの加工技術は、人間の手によらない限りは自由にはならないと言えます。

人間の手技こそが最高度の精度を発揮するフレキシブルな工作機械である、という次第です。

●ハンドラップの由来

このハンドラップの技法の由来についてはよくわかりません。少なくとも、近代日本において製造品の互換性を保証する《限界ゲージ方式》を生産システムの根底に置いた時には当然限界ゲージの必要性が承知されていたはずであり、限界ゲージが必要に応じてが製作されていたはずであり、限界ゲージが製作されていた時にはハンドラップという技法も確立していたはずのものです。おそらくは海外(ドイツ?)からの移入技術であったと思われます。

ただ、焼き入れ鋼を研削するという技術はある種《地霊との交信》めいた神事の形態をまとった日本の在来技術として確立されたものがありました。日本刀の製作技術です。

出雲産の「玉鋼」を鍛える映像はテレビ放送等でお馴染みですが、それを研ぐ「研ぎ」の世界はあまり知られてはいません。地味な世界ですから映像化し難いのかも知れませんが、国産の天然砥石の秀逸さはもっと注目されてしかるべきものです。

いささか一般論に逃げ込んだ言い方ですが、日本の技術の有り様として以下のような印象を持っています。

新たな必要性が強く意識された時、従前技術で対応できるところとできないところとが直ちに分別され、対応できないところに対してはどのように従前技術を再編展開しなければならないかと工夫がなされる、その工夫の根本は《道具の考案》です。つまり、加工という技術に関しては、人間の能力の原理的・普遍的・一般的な把握が既に確立していて、新たな必要性に正しく対応していくためには、この眼前の具体的・現実的な必要性と既得の人間の能力の原理的・普遍的・一般的な把握とを結びつける《道具の考案》を媒介にして実現されていく、というわけです。

近代以降、欧米の近代技術の移入に素早く成功し得た下地には、このような見方ができると思います。日本の近代を準備した近世社会という視角は、この意味では当然の常識的理解です。近代合理主義思想を素早く身につけた技術者にして初めて西欧近代科学の成果を日本に移入し得たという視点は一種のエリート史観ですが、そのエリート技術者の設計思想や創造性を着実に現実化するためには膨大な技術職人の存在が不可欠です。この技術職人層の質と量が国家近代化の資源でした。近世社会において既に準備されていたのです。

エリート史観を拒否して技術職人層の歴史的な意義を再評価しようとする意図を込めて、例えば職人の職業倫理の形で《妙好人》が語られ、あるいは、ある種「道を極める」《道の思想》が語られてきました。独自技術の確立に成功し、あるいは従前輸入に頼ってきた工作機械の国産化に成功した・・といった近代日本の工業化の歴史は、さまざまな人々の苦労と努力・創意工夫に満ちています。しかしながら、個人の属性に拠って技術が伝承・発展・維持・革命されることは確かにありますが、その個人の属性そのものを広範に支える思想的な歴史基盤があったと考えないといけないと思います。そこまで踏み込まないと見えてこないものがあります。

現在、「モノづくりの危機」が強く意識され、その危機からの脱却方法として、一方で生産現場の生産システム自体の改善・改革が、他方で生産担当者自身の創意工夫へのモチベーション強化が指摘されています。客観的条件としての生産システムと主体的条件としての個人属性の結びつきでモノづくりが成り立っているという近代合理主義思想の呪縛から一歩も出ていない、つまりは所期の成果は期待し難いとは考えています。

伝統回帰と言うと保守的な浪漫派的趣味と捉えられそうですが〔そう言えば、戦前期の日本浪漫派の正当な歴史的評価に出会ったことがありません〕、この《伝統》とされるものの内実をキチンと理解し把握しないと現在の位置が見えないし、未来への出口を見つけだすこともできません。

閑話休題。

ハンドラップ技術が一挙に普及したのは戦時中のことです。というより、そもそも日本におけるゲージの歴史は軍需生産の成長発展と相即するものでした。

国家総力戦ということもあり、陸・海軍の造兵廠でだけでなく、航空機や艦船の製造に関係する軍需工場において技術者が系統的に養成され、また、公立の技術者養成機関も設置されました。そこで適性が認められた者は専門技術職として現場に配置され、あるいは、独立開業して軍需に当たったわけでした。

なぜにハンドラップ技能者の大量養成(大量といっても、何百何千のオーダーではありませんが)が求められたかと言えば、それだけの需要があったということの現れですが、それは、銃火器の製造に当たって、銃身と弾との嵌合精度は規格を満たしていなければならず(銃火器の性能を左右する、弾が銃身内で引っ掛かれば銃火器を破壊して兵士が損傷を受ける)、あるいは、弾の互換性が完全に保証されていなければならない、という事情のため、膨大なゲージの需要があったわけです。ゲージの製作技術=ハンドラップ技術という等式は維持されましたが、それでもゲージの製作が間に合わず、砥石仕上げのものやそれ以下のものも大量に利用されました。

ゲージの製作方法について、陸軍式(大阪式=陸軍大阪造兵廠)と海軍式(広島式=呉海軍造兵廠)という二つの方式がありました(関東ではどうだったかは知りません)。製作すべきゲージの大きさの違いによるものですが、いつしかこの二方式は混和し、大きなモノは広島式で、小さなものは大阪式で製作されます。これは現在でもそうです。従って、同じくゲージを製作するといっても、その技術職人の系譜経歴によって製作方法は一様ではないわけです。

ブロックゲージの国産化に成功したのは津上退助氏(津上製作所)のおかげでしたが、いろいろと紆余曲折・浮沈も経過されたと聞いています。氏の職人技を侮って別個にブロックゲージの製作に着手したメーカーもあったわけですがどうしてもうまくいかない(すぐに経年変化が生じて寸法が狂う)こともあったそうです。それはそれとして、ブロックゲージがなければどうしようもないので、それぞれ製作されました。ミクロン・レベルで精度が出ていればよいという程度のブロックゲージでさえ逼迫していた時代でした。

私などが感服してしまうのは、当時において、津上製のブロックゲージとその他製のブロックゲージとの《違い》を検定できる測定器と精密測定技術者が存していたということと、検定結果が客観的に評価されて現場にキチンとフィードバックされた、という事実です。

国家総力戦という《大義》の下ではじめて技術・技能が客観的な評価が成り立ち得た、ということを意味しますが、今なら、さしずめ《大義》とは《市場の評価》ということになるのでしょうが、うまくフィードバックされているのでしょうか。

●ハンドラップ技術の現在

戦後、ハンドラップ技能者のある者はゲージ製造業を始め、あるいは他の職に就きました。

ゲージメーカで板ゲージ製作に従業していた人が独立することも相次ぎました。

技術としては、私(わたくし)の事業体としてのゲージ製造業の枠内に閉じこめられ、限界挟みゲージの製作に当たっているところにはよく維持されてきていますが、それ以外(いわゆる丸物ゲージ製作、もしくは測定ジグ製作)の分野に主力を置くようになったところではいつしか放置されました。親子等の世代間継承に失敗したところでは亡失されてしまいました。今では、ハンドラップという技術があることは知る人は知っていると言えても、本当に理解されることは稀と言ってもよい状況のようです。

なぜこのような状況に至っているかについてはさまざまに論じることが可能です。私自身も、暇をみていろいろと論じていくつもりではおりますが、ここでは2・3の点だけを指摘しておきましょう。

一つには、技術の存在が個別私企業(経営体)の枠内に止められているだけで、その技術の汎用性・普遍性に対する自覚を欠いていた点があります。半導体製造技術の分野で、ウェハー表面ラッピング技術(鏡面仕上げ技術)に各社がしのぎを削っている現在において、ゲージ業界のこの分野に対する関心はほとんど冷淡です。シリコンや硝子の表面ラッピングよりも焼き入れ鋼材の表面ラッピングの方が数段の技術的困難さが有り、ゲージ製作技術がこの分野に寄与できるものも多いと思えるのですが。

また、二つには、大学工学部での教科書において、ハンドラップ技術が付け足しのように記載され、しかもその内容は定盤ラップからの類推に基づいて説明されていることです。精密測定工学や生産技術工学の分野の学生に、これでは、正当な理解を期待することもできません。教科書の執筆者本人がおそらくはハンドラップの現場を知らないということですが、ゲージ屋は誰もこの先生に見せようとはしませんから、それはそれとしてやむを得ない結果ではあります。

三つ目には、ハンドラップという手仕事で生産を行っている限りは《家業》ではあっても《事業》にはなり難く、野心のある二代目・三代目は機械力を主とした加工業への成長発展・転身を図ります。その方が、「一人前のゲージ職人になるには十年かかる」のに十年たってもこの程度の事業でしかないという、いささか徒労に満ちた世界から早々に足抜けができるというものです。

従って、ハンドラップ技術もいつしか途絶えてしまうのではないか、という危惧が存します。

需要がある限りは技術が途絶えることはありませんが、異分野の技術者が独自にハンドラップ技術を確立する可能性もあるかと思えます。現在の《鏡面加工技術》です。

しかしながら、その喧伝された《鏡面加工技術》によれば、ワークの加工硬化(熱硬化)が回避し得ず、おそらくはワークそれ自体が歪んでくる(捻れてくる)だろうと思えます。鏡面加工というのは、私どもの理解では、表面の凹凸が可能な限り僅少であると同時に平面度が限りなく水平面に近いモノでなければならないのですが、この後者の問題の解決がどのように考えられているかが問われるわけです。鏡面ラップ機で加工する限り加工硬化(熱硬化)が回避し得ず(冷却しても困難です)、焼き入れ鋼に対しては焼き戻しがされたと同じ結果を招き、従って、(最終的には)人間の手に依らざるを得ないのですが 、そこまでの表面精度は不要であるならばともかく(半導体製造技術で言えば、回路パターンが焼き付けられるまで平面度/鏡面精度が維持されていれば良く、その後の工程で仮にワークが変形したとしても何とか凌げる、というのが実態なのでしょうか?)依然解決されるべき問題は存しているようです。

さて、以上が『前口上』となるハンドラップ技術の位置づけですが、以下に、この技術の工学的な意義付けを行っていきましょう。

定盤ラップという技法

教科書の例に従い、基本形である定盤ラップから説明していきましょう。

右図の概念図で説明すれば、正しく平面に仕上げられた定盤の上にラッピング剤を塗布し、ラッピングすべきワーク面を定盤面に密着させて摺動させればよい、という説明が一応は成り立ちます。

実際はそう単純なものではなく、定盤上では、ワークの自重に加えてワークを定盤に押しつける力が必要で、その力とワークを摺動させる力との合成がワークの端部に集中します。つまり、この部分のラッピング(研磨)効率が他の部分よりも高度になってしまい、ワークの全体のラッピング面は丸くならざるを得ないことが明白です。

「ラップ定盤の平面を正しくワークのラッピング面に移していく」というためには、自重方向への押し圧力に比べて極く小さい力でワークを摺動させることが必要ですし、定盤上のラッピング剤も必要最少限度にしなければならないわけです。定盤面とワーク面の間でラッピング剤を浮遊させるという方法が鏡面ラップの技法であると言われていますが、その可否は別として、平面度の確保が困難です。ワークの周辺部が必ず「だれる」のです。従って、作業の見通しとしては、対象のワークの周囲に「捨てワーク」を設定して全部を一体のものとしてラッピングしてしまう、ということで解決を図ることが考慮されます。

原理的には以上のようですが、簡易に平面が確保できる技法ですから、さまざまに改善を加えて活用されている技法です。

ハンドラップという技法

●ハンドラップ技法の実際

ハンドラップ技法は、右利きの作業者の場合、左手でワークを支持し、右手でラップ工具を操作してワーク面上をラッピングする技法です。

この説明から明らかなように、定盤ラップ法のワークとラップ定盤の位置関係を転倒させたものです(だから、定盤ラップ法からの類推でハンドラップ法が説明されるわけです。)。

ラップ面の品質を決定するのはラップ工具で実現できる平面度と、ラッピング剤によって実現できるワーク表面の平滑度ですから、従って、ラッピング剤をどのように活用・利用するかが鍵となります。

ラッピング作業を通じて、ラッピング剤の具体的な作用は、①ラップ工具表面に固着してワーク表面を線刻していく、②ラップ工具表面とワーク表面との間で回転しつつ両面を抉り込んでいく、③ラップ工具表面とワーク表面との間で浮遊しつつ両面を摩耗させていく、④ラップ表面に固着して、ワークの表面組織を剥ぎ取っていく、というように分別できると思います。

例えばダイヤモンド砥粒が埋まり込んだラップ工具を使えば、それは一種のダイヤモンド・ヤスリですから、容易にワーク表面を削り込むことができます。ワーク表面に塗布したラッピング砥粒をラップ工具表面でヌルヌルと擦り込むようにすればワーク表面の凹凸を消していくことができます。つまり、ラッピング剤の粒子の幾何学的形状と硬度・自己破砕性といった物理条件と、ラップ工具のワーク面に対する押し圧力などの作業条件とがうまく組み合わされて作業されています。

このうち、ラッピング剤のメーカーは限定されており、また、従って入手できるラッピング剤もその種類は限定されたものとなっていますから、あとはどううまくそれを使いこなすかというだけに問題は限られます。

もっとも、このように言ってしまうと、まさしく経験がすべての《手業の世界》であるかのような印象を与えてしまいますから表現に迷うのですが、現実的には、徹頭徹尾、理論による諸現象の解析に基づいて如何に自己の身体能力を統御していくか、

に集約される問題だと思っています。

通常、#2,000~#3,000の粒度のラッピング剤を使用してのラップ表面でゲージとしては必要充分な面性状が出来上がります。

私どもでは、技術的には#30,000の粒度のラッピング剤を使用するまでに至っていますが(これ以上微細なラッピング剤は市販されていませんので、既に行き着くべき所まで行き着いているという状況です)、ゲージ製作上の品質基準としては#10,000でのラッピング(つまり、それによって実現され得る面性状)としております。

なお、粒度の問題についてもう少し説明が必要でしょう。

ラップ機を使用してのラッピングを行っているあるメーカーでは、粒度#1,200程度を採用されているように述べられていますが、結局、適正粒度は、ワークの材質・硬度、ラッピングの押し圧力と速度、で決まるようです。

ラッピングの押し圧力を高めれば、あるいは速度を高めれば研磨力が上がりますが摩擦抵抗が上がって発熱しますし、ラッピング剤の粒度について言えば、押し圧力が高ければ摩擦抵抗が上がりますが、適正な押し圧力を加えないと研磨力が発揮されません。押し圧力を加えると、ワークの表面には弾性がありますから、厳密な平面として研磨することができません。ラッピング剤が均等にワーク表面に表面に分布し、均等に押し圧力が加わるようにしなければなりませんが、今度は、ラッピング剤をワーク表面に均等に分布させるべき媒質(水もしくは油)に粘性がありますから、押し圧力が素直にラッピング剤に均等に伝わることがありません。同時に、ラップ工具が旋回運動をする場合、外周と内周の周速度の違いがワーク表面に対してヒネリの力を加えるようで、ワーク表面を削ぎ落とすような作用もするようです。ワークのわずかな凹凸が研磨面全体にさまざまな影響をもたらせます。通常、常識的にはワーク表面は均一な性質を持つと考えられますが、サブ・ミクロン以下の微細な世界では、金属その他の結晶構造に拠る不均一さが特異な現象を現出するのではないかと疑っています。

ハンドラップの場合は、上記のような問題はあまり生じません。

ラッピング剤で研磨したあとポリッシング剤で研磨痕を消すという作業があります。これについてはさまざまに論じるべき点がありますが、特定の作業者の作業についてのみに固有の問題なのか、特定の素材とポリッシング剤との組み合わせにおいてのみ生じる問題なのか、何が特殊で何が原理的な問題なのかの分別が充分ではなく、ここでは詳論しません。

●ハンドラップ技術とトレーサビリティ

ハンドラップで実現されることは、面の平面度と平滑度の点だけでなく、例えば、対向した2面間の傾きを補正して面間平行度を厳密なものとするという点にも存します。

ISO9000’sの時代に至って、実は、ゲージそのもののトレーサビリティとは何をいうかという問題が改めて意識されなければならないと考えています。そんなことは単純明快なことだ、ブロックゲージを差し込んでみれば誰にでも明確だ、何を訳のわからん理屈を言い立てるのだ、と言われそうですが。

例えば、このゲージの寸法が25.113であるとされる場合、この25.113の寸法は何を意味しているか、です。結論を言えば、それはこのゲージの最小寸法値を指示しているわけですが、それでは、ゲージ寸法にテーパーが掛かっているか否かにまで踏み込んで検定されることはまずありません。ゲージ測定面の捩れや面粗さにまで踏み込んで検定されることがまずないわけです。だから、受け入れ検査で合格した複数ゲージについて、あるものは使用後すぐに寸法が大きくなり、あるものは結構長く精度が維持される、という現象について、焼き入れが拙くて耐摩耗性が劣っていたという結論が出される場合があるにしろ、実態は、ゲージ面の捩れ等で最小寸法値の箇所が点でしかなかったためその部分が摩滅すれば直ちに正体が現出したのだ、ということもあるわけです。寸法公差に幾何公差の考え方を導入した場合でも、それはなかなか解決策にはなりません。

つまり、 ゲージの基準面が正確に確定されていて初めて、ゲージ測定部の面間寸法値や面間平行度が確定されるわけですから、それだけに、ハンドラップ技術による正確確実なゲージ測定面の仕上げが求められます。

ゲージ製作におけるハンドラップ技法(追加の議論)

「ハンドラップとはラップ工具の平面度をワークに移していく工程である」という説明がなされますが、正確には、「ワーク表面の凸部を研磨して磨削していき、最終的に凹凸のない平面を形成する工程である」と言うべきです。従って、その目的に適合したラップ工具の性状が確保されていればいいわけであって、必ずしもラップ工具そのものに平面度が確保されていなければならないというものではありません。

このことは、半丸のヤスリでワークを直線に仕上げることができることからも自明のことです。練達したヤスリ仕上げ工は1本のヤスリで直線加工も凸R加工も凹R加工も自由自在に行えるものです。傍で見ているだけで感動しますが、こういう熟練工はすっかりいなくなりました。

ゲージの仕上げに際して、先ず、基準面を仕上げます。

面精度はオプチカルフラットで検証しますが、0.1μ精度のオプチカルフラットで光彩の筋が出ないまでに仕上げできます。この段階では当然ブロックゲージとリンギングします。但し、厳密には(10万分の1mmのオーダーもしくはそれ以下ですが)、わずかに凸Rが掛かっています。(なぜ凸Rになるかを考えてみることは有益なことです。)

昔の話になりますが、ヨハンソン社製のブロックゲージはリンギングが強く、長尺に組み合わせても容易に分散しないという「定評」がありました。国産のブロックゲージでは及び得ない世界であるとされてきました。この秘密は、ブロックゲージ端面の「平面度」が良いということに尽きるのではなく、極くわずかに凹Rが掛かるような仕上げがなされている、と理解されていました。

つまり、リンギングという現象をどう理解するかに関係することなのですが、完全に平面に仕上げられた平面同士がリンギングする場合、両者の接合面において原子間引力が作用して引き合うためにリンギングするのだという理解がありましたが、そのような「理想平面」が工業的に実現されているとはにわかには信じがたいことも事実です。これに対して、ヨハンソン社製のブロックゲージのような場合、わずかに凹Rとなっている平面同士を接合させた場合、両者間のわずかな空隙にある空気は両者の弾性によって排除され、大気圧が掛かることによってリンギングする、という理解がなされます。どうもこれが正当な理解ではないかと考えていますが、現在では、教科書では両者の油面が接着の役割を演じているとされています。

技の問題として考えなければならないことは、どのような方法に拠ってかわずかに凹Rにラッピングでき得た実例があったわけですから、わずかな凸Rからわずかな凹Rへ至るラッピング技術とはどのようなものであるかを私たちなりに究めることです。理論的には凹R面とするプロセスはさほど難しいものではないのですが、「道具立て」がどうなるかが「やってみなければ分からない」世界となっています。もっとも、凸か凹かでブロックゲージではないハサミゲージの寸法精度品質が左右されるものではないので、実務的にはあまりマニアックな世界に足を踏み入れることはありません。

ハンドラッピングの具体的な研磨状況に関しては充分研究されているとは言えないようです。

ダイヤモンド砥粒を使用してのラッピングにおいて、砥粒がラップ工具に固着して一種のダイヤモンドヤスリとなっているのではないかという見方は既に指摘しましたが、WAやGCという砥粒の場合、ラップ工具が鋳鉄製の場合、その表面に散在する穴にこれらの砥粒がはまり込んで固着し、同様にWA砥石やGC砥石として作用しているのではないかとも類推されています。

しかし、そうであるならば、砥粒の大きさが鋳鉄表面上の穴径より小さい場合には機能しないということになります。

こうして、砥粒を最初から固着させたプラスチック素材をラップ工具とするものが開発されてきました。

しかしながら、実際に使用してみると明白なのですが、確かにワーク表面の凹凸を消して平滑な面を作ることはできても、それによって形成されるべき平面度は劣ります。それでは、ということで、砥粒を固着させたプラスチック素材を極薄のテープ状にするとか、弾性を改良した素材を開発するとかの工夫もされてきています。それなりの成果はあるのでしょうが、ゲージには採用できないように思えます。

ゲージの場合、現在もなお、鋳鉄製のラップ工具が使用されています。

概ね#2,000~#3,000の砥粒において良好な結果をもたらすため、先に述べた「鋳鉄製ラップ工具の表面に散在する穴にこれらの砥粒がはまり込んで固着し、WA砥石やGC砥石として作用しているのではないか」という見方を補強するものです。更に言えば、工具材料の鋳鉄に個体差が著しいようで、非常に良好な「切れ味」を発揮するもの、ほとんど役に立たないものなど、千差万別です。このことも補強材料でしょう。また、砥粒が#5,000以上の場合にはラッピング効力が劣ります。このことも補強材料になります。

しかしながら、この見方に立脚する限り、ラッピングとはワーク表面を《線刻》していくことになり、ダイヤモンド砥粒を採用することが最も効率的であって、また、ワーク上に実現されるべき平面度はラップ工具表面の平面度に規定される、という結論から脱却することはできません。

実際には私が現に使っているラップ工具上の平面度は必ずしも確保されていませんし、ダイヤモンド砥粒は採用していませんから、今まで述べてきた「教科書的見解」はことごとく「何かの誤解に基づく辻褄合わせ」でしかないと思っています。

私自身は、ラッピングのプロセスはもう少し複合的なものから成り立っており、従って、事態を単純化してしまう見方は自分自身が現に行っている技法の有り様を見失わせるものと考えるわけです。

さて、基準面を仕上げ終わったら、対向する測定面(通止の測定面)を仕上げます。

ブロックゲージとオプチカルフラット等を用いて、平面度・平行度・寸法値を不断に点検しつつ、研削研磨作業を続けます。

作業の内容としては、要するに、「高いところを取っていく」ことになります。

ゲージ1個の仕上げに要する時間は、ゲージの材質・硬度・板厚と測定面長さというワークの物性と、ラップ材の粒度によって異なることは改めて指摘するまでもありません。作業者の立場からは、例えば、22.112~22.115の公差範囲内に仕上がればよいという考え方に立つか、22.112に仕上げると考えるかによって、必要時間数は異なってきます。この必要時間数の違いは、「道具立て」の違いに基づくものです。

30年前くらい前になりますか、大阪のゲージ屋さんで1日16個を仕上げたという話が伝わりました。尋常なことではありません。戦争中は1日10個前後を仕上げることは珍しい話ではなかったということでしたから、それくらいの作業速度を発揮する職人がいても不思議ではありませんが、当面の受け入れ検査に合格しさえすれば良いと割り切る以外にはとてもできない話ではありました。「平時」には「平時」の技術論があります。

私自身はと言えば、通止2段角形片口JIS形状仕様のもので平均的に1個2時間程度の必要時間数を見積もります。

もちろん、使用するラップ材の粒度やゲージの製作公差の規定等の条件によって必要時間数は大幅に異なってきます。

ゲージ製作に際する必要時間数を見積もる場合、ラッピング作業そのものに要する時間数よりもむしろ、温度管理に多くの時間を要することは強調しておかなければならないでしょう。

通常、定盤上で、ゲージとブロックゲージを等温にすることで精度確認をしていきますが、作業中にゲージは体温(36℃)に近くなっていますから、それを定盤上で常温(ほぼ室温)になるまで冷却して寸法や平面度・平行度のチェックをし、更にラッピングを継続していく・・その冷却に要する時間が大きいわけです。

1個仕上げるのに2時間掛かると聞いて、「余程手間の掛かる難しい仕事だ」と理解するか、「何か勿体ぶった言いぐさだ」と受け取るか、人それぞれの受け止め方があろうかと思いますが、実態は、ただひたすら根気強く粘り強く単純作業を繰り返しているわけです。

8. 砥石についてのあれこれ

よく使う砥石の種類

焼き入れ鋼の研削が目的であるため、ノルトン社の「インデアン」ブランドの「オイル・ストン」がまず最初に挙げられます。

ノルトン社は後に呉砥石社に買収されてクレノルトン社となったようですが、現在はどうなっているのでしょうか。

購入時には砥石屋さんに「インデアンの砥石」と言うと間違いなく購入できます。現在はインドで生産されているという話を聞きました。

この砥石の特徴は、硬度が非常に高いため、砥石面の「崩れ」が無いということにあります。砥石の「角」を使う場合に有利です。

砥粒はアランダムですから、切れ味も良好です。

仕上げ用にはいわゆる「白砥石」、ホワイト・アランダムの砥粒を用いた砥石を使用します。

当方で使用する場合には角棒状にしたもので、長さ150㎜ないし200㎜です。元々がホーニング用砥石として生産されたものです。

昔はもう少し硬度・粒度・形状について多様なものが購入しやすかったのですが、昨今では砥石で手仕上げするという用途が極めて縮減されてきたため、なかなか希望通りのものが入手できるという幸運に恵まれにくくなってきています。あるいは、1本購入すれば足りるのに10本分購入せざるを得ないこともあるわけです。お店の人も恐縮されるのですが、残りの9本を抱えていてもまず他に売れないことは確実ですから、そのため当方での購入単位が過大になってしまいます。

このことは、砥石に限らずヤスリでも同じ状況です。

ヤスリについては在庫を持って単品バラ売りをしてくれるところがまだあるだけマシですが、いつまでも続かないでしょう。

日刊工業新聞等で話題になっている(?)日本砥石(合わせ砥)は使用したことはありません。

寸法加工には全く不適当であるというのがその理由です。だったら最終段階の「磨き上げ」にどうかという点で注目されているわけですが、結論を言えば、可能な用途があるのかも知れませんが、少なくとも焼き入れ鋼の表面仕上げの目的には沿わないように思っています。理由は、後項で説明します。

砥石の研磨のメカニズム

砥石とは研磨砥粒を結合材で焼結したものです。

従って、ワーク表面に対して、研磨砥粒が切り込んでいく、あるいは、むしり取っていく、というのが基本的な研磨メカニズムです。ワークと研磨砥粒との硬度差が大きいほど切り込み効果が大きいため、最終的にはダイヤモンドがもっとも効率的だということになります。ただ、「磨く」ということのためには、ワーク表面と砥石表面とが「ともずり」状態になるということをする必要があるため、「硬度が高ければ高いほど良い」とは言えません。従って、「削り込む」という工程と「磨き上げる」という工程では、研磨方法を分ける必要があります。

ハサミゲージでは、寸法加工にはAもしくはWAの砥石を使い、最終的にはラッピング仕上げをする、という工程区分がなされています。

それでは、なぜ砥石で最終段階まで至れないかが問題になりますが、これは単純明快なことで、結合材で固定された砥粒がワーク表面に対して「線刻」していくのが砥石研削の実態であり、砥粒を微細化していっても「線刻」というメカニズムは同じです。従って、どこまで行っても研磨痕は消去できないわけです。(砥石メーカーの話に拠れば、結合材との関係で#3,000の砥粒を使うのが限度だということで、それ以上に微細な砥石は生産できないそうです。)

研磨砥粒を固定せず自由に浮遊させればこの「研磨痕」を消去できるのではないか、という発想が鏡面ラッピングの技術的根拠です。この場合、ワーク表面の凹凸は消去していくことはできますが、ワーク表面の平面度の確保が問題になってきます。ワークの周辺部が「だれる」のです。

ここのあたりが現在の鏡面ラッピング技術の置かれた状況と言えます。

(付論:日本砥石の研磨メカニズム)

研削あるいは研磨と言えば、ワークに対して優越的な硬度を持つ研磨砥粒によってワーク表面を「破砕する」「毟り取る」「線刻する」というイメージがあり、あるいは「削り取る」という意味があるようです。常識的にはその通りで、私もこのように説明してきました。

しかしながら、そう単純に理解して良いものではないことも事実です。

古来より「雨水が岩を穿つ」という言葉もあるように、全く研磨能力もなさそうなものが研磨能力を発揮することは良くある事象です。例えば、普通のソーダ硝子の粉末をラップ材として用いると、焼き入れ鋼の表面に疵を入れることができます。金剛砂(あるいは硝子粉末)を吹き付けて鋼材表面を梨地に仕上げることは工業的になされています。

これはどういうことかと言えば、硝子や金剛砂の粉末がそれぞれ非常に鋭利な角を有し、その角に力が集中されることによって相手方ワーク表面を傷つけることができる、ということなのです。しかしながら、ワーク表面の硬度が硝子や金剛砂の硬度よりも高ければ、硝子や金剛砂の角はすぐにヘタってしまいます。ところが、相手方ワークの表面と背後から加えられている力に挟まれて硝子や金剛砂の粒子が自己破砕すれば、自ずから新たな鋭利な角が生成され、ワーク表面に再び疵を付けていくことができます。金剛砂を用いて砥石を目立てするのはこのメカニズムを利用しているのですが、ラップ材の「自己破砕性」という点はもっと注目されてしかるべき問題だと思っています。

つまり、ラップ材の「自己破砕性」が適切であれば、切れ味の安定性は持続しつつ、自己破砕を反復することで全体としての粒度は微細化してワーク表面をいっそう精緻に磨き上げていくわけです。

日本砥石の切れ味を発揮せしめているのは「雲母」です。劈開性に富んでいるため、自己破砕性があります。水を使ってスクラッチを洗い流していけば、常に鋭利な砥石表面がワークに押し当てられ、効果的に研磨がなされます。

ここからは推測になるのですが、日本砥石は、日本刀の刀身の柔らかい組織部分をまず研削していき、硬度の高いマルテンサイト組織はそれに遅れて研削していくように思え、従って、磨り上がりは、マルテンサイト組織が浮き彫りにされたような、一種のレリーフ状態になっているのではないかと思います。日本刀の切れ味の正体はこのようなことなのではないでしょうか。

このことは、日本砥石の研磨メカニズムと、アランダムやホワイトアランダムを焼結させた砥石の研磨メカニズムとは全く別物であることを示唆しています。

砥石の「目立て」のメカニズム

砥石を使用していけば、スクラッチが付着することで切れ味が悪くなっていきますから、当然目立てを行います。

目立てとは、スクラッチを除去すると同時に、砥石の結合材を破砕・除去し、砥石砥粒を浮き立てることです。

どういうことかというと、砥石砥粒の径の50%が結合材に埋まり込んだ状態であれば砥粒径の50%の深さでワーク表面を切り込むこととなり、砥石砥粒の径の90%が結合材に埋まり込んだ状態であれば砥粒径の10%の深さでワーク表面を切り込むこととなり、というようになります。つまり、砥石砥粒の粒度がそのままワーク研磨面に実現される表面粗さを示すわけではなく、目立ての方法によって大きな差異が生じることになります。

砥石本来の砥粒粒度の性能を発揮させようとすればそれに相即した目立て材(金剛砂)の粒度を見極める必要があります。

9. ブロックゲージをつくる

(口上)

ここで製作するのは、いわゆる「端度器」です。量産品ではなく単品です。

量産品を製造する技術と単品を製作する技術とは全く別物です。

本格的なブロックゲージを製作しようとすれば、それ用の材料・加工機・測定器を用意しなければならず、とても個人で手に負えるものではありません

一般的に入手できる材料を用い、一般的にある加工手段によって、実用的に差し支えない精度条件を実現しようとするものです。

ブロックゲージの製作工程は一般的に公開されていませんが、これ以上はない最高水準の加工技術の粋であることは間違いなく、それにチャレンジしようとすることも無駄な徒労に終始するものではないでしょう。

工作機械の実現精度がサブ・ミクロンの世界に至ろうとしている時代に、あえて、手業(てわざ)引っ提げての挑戦です。

●準備:測定器の準備

ここで準備する測定器は比較測長器です。

変位測定器は±0.03㎜程度の範囲内で分解能0.0005㎜のものを準備します。アナログでしたら0.0002㎜程度の変位の判別は十分可能です。デジタル測微器だと最小分解能0.0002㎜のものがあります(ex.HEIDENHAIN社)。

変位測定器の基準が任意の所で0セットできるものであればともかく、そうでなければ、測定台自体に微動送り装置が組み込まれていないと使いにくいものとなります。

0級ブロックゲージを寸法基準器とし、それとの比較測長によって、ワークの寸法精度を検定していきます。

本来ならばK級ブロックゲージを基準器とするのが望ましいことは言うまでもありませんが、0.1μmオーダーの仕事に対しては0級で不都合はありません。

●材料選択

ブロックゲージそれ自体の材質は広義でのクロム鋼だと思えますが、特注材料で一般には入手不可能だと思います。

ここでは一般的なゲージ用炭素工具鋼を採用します(YG4もしくはSGT)。

後ほどまた検討しますが、鋼材は製鋼所から出荷する段階がもっとも品質が良く安定しており、機械加工し焼き入れするに従って諸内部応力を抱え込むことになります。従って、焼き入れ硬化処理をせずにすむよう、クロム鋼を採用して機械加工し研磨シロを残して完全な焼鈍処理をした後で窒化すれば、諸内部応力の問題は軽減されます。そのように推奨(?)している教科書もありますが、焼き入れ硬化を考えないと実用的なものにはならないと思います。

ここでは幅広く論点を拾い上げるために炭素工具鋼を採用します。

ゲージ用材料に関しては、製鋼後、仕上げまでのいずれかの段階で「シーズニング」が施されていると聞かされたことがあります。戦前期において、津上製作所製のブロックゲージとそこ以外の他のブロックゲージメーカーの製品との経年変化の点における顕著な差は、この工程を踏まえるか否かの差であるというわけなのですが、本当だったでしょうか?

●機械加工

コンターマシンで材料を切り出し・フライス盤で成型し・研磨盤で研削する、という方法と、ワイヤーカット機で切り出すという方法など、利用できる方法で焼き入れ前加工をします。

機械加工に伴う内部応力は、焼き入れに際して一旦キャンセルされると考えられます。

●焼き入れ処理

全体焼き入れをする場合は、現在では電気炉での焼き入れが普通ですが、木炭を使っての焼き入れも良いものです。一種の浸炭焼き入れになるためか、あるいは、過熱が回避されるためか、仕上がりが良好です。もっとも、現在において木炭での焼き入れはコスト的にも手間的にも「考え落ち」になってしまいますが。

付随的な処理として「サブゼロ処理」と「焼き戻し処理」が指摘されています。

炭素工具鋼の場合「サブゼロ処理は無意味だ」とする熱処理業者もあり、サブゼロ処理をした場合としなかった場合の差異がどのようであるかは検証しなければならない問題です。他方、「焼き戻し処理」は必須不可欠です。

●仕上げ準備

焼き入れ後の焼き入れに伴う酸化層(黒皮層)や脱炭層の除却に機械力は使えません。

まず、測定面以外の外周部分は手作業で、あるいは、せいぜいペーパー・グラインダーを用いて表面研磨をします。

望ましいのは、酸化層(黒皮層)や脱炭層が生じにくい熱処理(真空焼き入れ)をする、酸化層(黒皮層)や脱炭層を酸処理によって溶解除却するというような方法で、焼き入れ工程それ以後に人間の手の力以上の外力が加わらないようにすることです。

なお、ある表面処理業者の話によれば、酸処理による寸法変化(酸化層・脱炭層の除却によっって当然生じる寸法変位にとどまらず、ゲージそのものの形状変化等がもたらされる)は予想外に大きい場合があるというのですが、焼き入れ処理から表面処理までの間に焼き入れ応力が解放されてきた結果という見方も成立しますから、直ちに酸処理が予想外の寸法変位・形状変化の主要な原因となり得るとはみなしがたいものが存します。

また、表面研削盤がなぜ使えないのか、通常、ブロックゲージと原理は同じないわゆる《キー溝幅ゲージ》を製作する場合、最終の仕上げシロを残して表面研削盤で寸法を追い込んで行くではないか、と問われそうです。答えは一つ。目的とする精度レベルが違うのです。

測定面に対する寸法加工の準備として、仕上げ代分を残すまで研削盤を用いて研削することが便宜ですが、いろいろな問題が生起します(従って、機械力を使わない手仕上げの方法の方が推奨されます)。

ブロックゲージの場合、保証されるべき条件として経年的な寸法変位が生じないように製作する、という点が肝要なのですが、そのためには、全体としてひずみや歪みを生じてはならないという条件が演繹されます。表面研削盤での加工状態は、回転砥石がワークの表面を「削る」というより「砕く」「毟る」という比喩が妥当なようで、ストレスを過大に与えます。送りを微少なものにして、あるいは、冷却に努めてストレスを軽減している、ということは当然としても、それでも火花が出るということはそれだけの熱ストレスを与えていることであり、研削されていくということはそれだけの外部応力を賦課していっているということを意味します。カーボン鋼のナマ材を表面研磨した時、下手な研磨をすればワークの表面は熱硬化します。妙な光沢を生じるので「表面改質された」と評価する向きもあるのですが、間違いです。

このストレスの緩和策として、研削後はこまめに「焼き戻し処理」をするべきだということを指摘されてもいますが、要するにこの種のストレスは最初から与えないに越したことはないのです。

研削盤で加工した場合、砥石が当たった方向(テーブルの送り方向)に収縮するような歪みが生じます。

理由として説明されていることは、「研削に伴う発熱でワークが膨張し、その部分について過大に研削される、常温に復帰後にその部分が寸法凹みとして現出する」ということで、その量は2μm位が認められています。そのため、研削に伴う発熱を防止すればよいことが結論され、例えば、砥石の切り込み量を微小なものとする、あるいは、全体の冷却効率を確保する、という工夫がなされます。しかしながら、これは「程度問題」であって、完全な解決とならないようです。ということは、研削熱の問題だけが原因となっているのではなく、ワーク自体に「歪み」を生じる何らかの原因を内包していると考えるべきでしょう。その現象を「収縮歪み」と指称しています。

両面を同じように研削すれば収縮歪みは平衡して狂わなくなるのではないかと考えたいところですが、そうはなりません。その歪みは加工後すぐに現出してきていずれは落ち着くようになるのではないかと考えたいところですが、また、外部応力の賦課に伴う変形歪みはすぐに平衡するとする研究書もありますが、いつ頃どのように現出してきていつ落ち着くかは前以て予断できません。これは、内部応力の偏在分布状況というようなワーク自体の物理状態だけでなく、例えば、外界環境の温度変化に伴う収縮伸長の内部応力の偏在分布に与える影響因子をどのように把握し評定するかというように、様々な要因が関係してくるということを示しています。

なお、ここで実際上の諸現象について説明しましょう。

キー溝幅ゲージを製作する場合、まず基準となる側の面を仕上げて、それから他方の面について寸法仕上げを行います。具体的には、平面研磨機を利用して目標寸法値に対して5~10μm大きな寸法まで研削し、その研磨目を除却するようにして寸法仕上げをすると身体的負担がそれほど大きくならずに済みます。

この場合、寸法を追い込む側の面について平面研削するわけですから、中凹となっている可能性はよく認識されることと思いますが、他方の基準面はどうなっているでしょうか。加工面が中凹となるわけですから、他面はあるいはその変形に影響されて中凸に歪んでいる(つまり、「反り」を生じている)と考えたいところですが、実際には中凹になっています。そのため、平面研磨機での寸法加工によって仕上げ代の残し方が過小であれば、仕上げ後には目標寸法を割り込んでしまいます。

このことは、例えば基準寸法が5mm以下のものに限らず、例えば15mm(幅10mm)のものでもこの現象が生じます。つまり、基準寸法(及び測定面幅)の如何に関わらず生じる現象である故に、単に平面研削盤の砥石の切り込み圧力といった外部的要因のみが主たる原因というわけではないことを示唆しているものです。

以上のことを特に論及するのは、平面研磨機の砥石送りをナノ・レベルに微小化していくことによって超平面の形成が可能となるとかの議論がなされているからなのですが、単純化した言い方をすれば、どういう経過を辿ろうともワーク自体は「反る」か「だれる」かしてしまい、なかなか「中庸」の道は厳しいということなのです(片面だけなら平面形成は十分に可能で、現に加工システムは確立しています。ブロックゲージの量産工程においては両面同時研磨が採用されているようですが、それで一応の解決を見ているわけですが、ここで論じているような単品モノのような場合には採用できないことです。)。

従って、機械加工後には必ず基準面を検証して仕上げ直す必要があります。

ここら辺りの問題回避は、経験に拠ります。

●仕上げ(ラッピング)

一般的にラッピング作業といえば、ワーク表面の凹凸を平準化・平滑化する工程をいいます。この意味においては、電解研磨や化学研磨、超音波を利用した研磨等、必ずしも手作業である必要のない方法も開発されてきています。

ゲージの場合は、単にワーク表面の凹凸を平準化・平滑化するだけにとどまらず、平面を形成するということと、寸法精度を実現していくという特有の目的に統制された作業になります。

まず、平面を形成するという点ですが、「ラッピング工具の平面をワークに移していく作業」と定義されているように、ラッピング工具の平面を基準にワークの凸部分を繊細に削り込んでいく作業とされています。

この定義が立脚している具体的な作業工程のありようは、分かりやすい例を取り上げれば、良好な平面が実現されているラッピング定盤上に研削砥粒を均一に配分し、ラッピングすべきワークの面を定盤上で摺動させることのようです。確かにこの種の作業は一般的・日常的に行われているものではありますが、だからこそ確言できることは、最終的な平面の実現はほぼ不可能に近い、ということです(完全に否定できないのは、やりきってしまえることもないとは言えないからですが)。作業者の練度が低ければ摺動方向に対して凹面に・摺動方向に直角の方向に凸面にそれぞれなっていき、同時に、ワークの外辺部が過剰に研削されて丸くなる、という結果になります。作業姿勢が悪いから、ワークを保持する手の動きが安定しないから、ワークの摺動速度が一定しないから・・といった原因が指摘され、同時に、それらの点にこそ熟練の課題があるように示唆されるのですが、それは違うだろうと思っています。

論理的に詰めていけば、この方法が合理的であるとして、ラッピング作業を進めていけば定盤の理想的な平面がワークに移されていく結果、そこに現出するのは定盤とワーク間のリンギングによる密着です(リンギングに至る以前に油層による密着が生じますが)。つまり、一定以上にはラッピングができないわけです。良く平面が保たれた定盤上にブロックゲージを置いて見ればこのことは多言を要しません。

するとどう定義されるのが正しいかといえば、「ラッピング工具を用いてワーク上に平面を形成・実現していく作業」ということになりますが、これでは何も定義できていないことと同然です。しかし、これ以外に定義しようもないことも事実なのです。

現在はどうかはわかりませんが、「通常ラッピングすると中高になりがちだが、ヨハンソンのブロックゲージは中高どころかむしろ中低の、中央が抉れているような仕上げがされている(だからリンギングが強固だ)」という《風評》を耳にしたことがあります。ちょっとあり得ないことだと思っていましたが、理論的には充分に成立可能ですから、それを実現できるゲージ職人がその時代(戦後以前です)には存在していたのかも知れません。ラッピング技術の究極を示すものです。

ラッピング作業のもう一つの目的、すなわち、必要な寸法精度条件を実現していくという点については、ワークの任意の部分を任意の方向角で研削していけるハンド・ラッピングの技法が必須です。

このハンドラッピングの技法のルーツがよくわかりません。関西ではいわゆる『陸軍式』と指称されたゲージ仕上げ技法なのですが、大阪陸軍造兵廠を中心に集中的に教育訓練され(中心におられたのが武用某氏だといわれています)、戦後の関西ゲージ業界のベースとなった訳なのですが、大阪陸軍造兵廠の内実をまとめた書籍も少なく、よくわからない部分です。いつの時点でか、軍部が当時世界最高水準の諸測定機器を欧米諸国から大量に買い付けていった時にゲージ製作技術も移入させたのだろうとは思います(大阪陸軍造兵廠に設置された諸測定器類はドイツから潜水艦で運ばれてきたという、いささか戦争活劇風のエピソードが語られてもいますが、時代が符合しません)。

閑話休題。

最終仕上げとして《鏡面》ラップの問題があります。

鏡面という意味は、肉眼では研磨痕が判別できないほどに微細な表面平滑度が実現されているということと、ある像を映した場合に歪みが認知できないほどの表面平面度が実現されているという、2つの意味を含んでいます。この2つが同時的にハンド・ラッピングによって実現されていくのですが、『最後の一撫で』の問題があります。製作時の微細なキズや測定時に測定端子が接触した痕をきれいに消去する一撫でが何を用いてどのようになされているか、が外部からは窺い知れない技術なのです。ワーク表面とラッピング工具との間で研磨砥粒(あるいは、磨き砥粒)を浮遊させるということが先ず考えられますが、下手をすると平面精度を劣化させてしまいかねないリスクが存しています。柔らかな素材をラッピング工具として最終ラップするとすればその材質は何かです。木質材料を使うことが一般的に言われていますが、どうしても良質な鏡面が形成しがたく、『最後の一撫で』には不向きです。いろいろ努力してみる価値はあります。その努力の結果はゲージ面に如実に表現されています。

●寸法測定

ハンドラップによる仕上げ代として、5~10μmを見込みますが、前提として、基準側の面の完全な平面仕上げが完了していることが必要です。オプチカルフラットを当ててみて光筋が現れない状態が必要だと言えます(これで、0.1μm以下の平面度が実現できていることになります)。

寸法測定には0.2μmの分解能があれば一応は目的を達成できると思います。

論理的には0.1μmの分解能が保証されるためには0.01μmの分解能力が確保されていなければならないということになるのですが、この場合に至るとかなり本格的な恒温室が必須となります。0.01μmの分解能力を発揮する測定器も一般市販されている時代ですが、その能力に見合った測定実務は非常に難しいものです。

0級ブロックゲージとの比較測長をする場合、コンパレータ台の平面度が問題になります。

台が中低となっていると比較測長の意味は全くありません。メーカーの説明ではわずかに(2μm程の)中高となっているとしていますが、使用していれば摩耗していきますから、大きめのオプチカルフラットで検証する必要があります。

●問題点あれこれ

以上に記述してきたことをまとめましょう。

製作可能な測定面の大きさはハンドラップが可能な大きさと等しいことは当然ですが、寸法値もハンドラップが可能な寸法値(概ね3mm以上)となります。

ただ、「ブロックゲージ」というと私どものイメージでは寸法値50mm以下のものについて±0.2~0.5μm程度の製作公差のものを考えてしまいますが、±2μm程度を指定されるとそれは「高さゲージ」もしくは「厚みゲ-ジ」という観念が先立ち、通常のキー溝幅ゲージ等と同様の製作方法で事足りることになります。キー溝幅ゲージの場合は製作公差最大値に合わせますが、「ブロックゲージ」とされる場合は指示寸法値ジャストに合わせて作るという違いはありますが製作技術上は全く同一条件です。キー溝幅ゲージでもラフに製作しているわけではなく、公差最大値に対して測定面全域につき0.5μm読みのハイケータⅡ(ミツトヨ)で全く指針が振れない精度(アナログ測定器とはいえ±0.2μm以下の表面凹凸や面捩れ・面うねりを感知し表現しているかどうかは分かりません)で製作していますから、「ブロックゲージ」だからといって特に特別な技術が付加されるわけではありません。

ハンドラップができない大きさのものについては定盤ラップの方法に拠ります。

肝要な点は、寸法精度の有り様について製作方法が決まり(寸法精度だけのことを言えば、それが±5μmで良いなら平面研削盤で仕上げてしまえます)、寸法精度の有り様について表面粗さの程度と面精度の条件が決まります。ただ、ユーザーサイドからの期待としては、寸法精度条件にかかわらず測定面仕上げはほぼ鏡面に近いものを求められるでしょうが。

10. 定盤ラップの実際

板ゲージ屋にとって、定盤ラップの技法は「基礎技術」の範疇に属します。

色々な道具を製作する必要に迫られることが多くあるのですが、その場合、ブロックゲージとリンギングさせて使用する道具となる場合が多いため、それだけの面精度を実現できる技法として定盤ラップの技術を身につけなければならないのです。

定盤ラップの技法によって何がどの程度に実現でき、あるいは、どのような限界があるかをよく見極める必要があるのですが、この点等をこれから説明していきたいと思います。

なお、この場合のラップワークは炭素工具鋼(HRc60~62焼き入れ)を前提にしています。

他の材質のワークの場合、ほとんど以下の議論は成り立ちません。全く別の世界になります。この点ご留意ください。

先ず、定盤を作りましょう。

定盤の素材として一般的なものは『鋳物』です。

鋳物屋さんに注文して、適切な大きさのものを作ってもらいます。

当方で作ってもらったものは95W×130L×30H程度のものです。あまり大きなものを作ると表面整形に大変な苦労をしなければならず、ほどほどを心掛けることが肝要です。この大きさから明らかなように、市販の定盤は大きすぎて適切でなく、円形では使いにくいということです。

取り敢えず、両面を平面研磨します。#46でも#60でも#80でも、適当な研磨砥石での研磨で充分です。

次に、角砥石で研磨目を消します。

平面研磨機できれいに表面研磨してあれば十分ではないかと考えそうですが、試しに#3000WAをまぶしてラップしてみてください。

砥粒が研磨目に入り込んでしまってラップできないか、あるいは、研磨目に入り込む以上の砥粒を用いると滑るだけでラップになりません。

さて、角砥石は#600ないし#800のWAもしくはGC砥石から始まります。最終的には#2500~#3000のものが使用できるといいです。

この場合の砥石は、長手の方向にわずかにRが懸かっていることが望ましい。もっとも、定盤で金剛砂を使用して砥石の目立てをしていくと、自ずから砥石にRが懸かるようになりますから、特に意識して砥石面をRになるように心する必要はありません。

平面研磨した鋳物定盤は、中央部が凹となっていますから、外周部から研磨目を消すように砥石で摺っていきます。

平面がうまく出ているかどうかは、この段階では「透き見」で判別していけば充分です。

最終的には#2500~#3000の砥石で表面を整形できれば後の作業が楽になります。

「3枚合わせ」の技法について

*同じ定盤を同時に3枚すりあわせて全部が完全に一致すればその定盤の面は完全な平面となる、というのがこの技法ですが、面に限らず、直定規(ストレッチ)や直角定規の完全な直線・直角を実現しようとする場合もこの技法を使います。

シカラップ仕上げ等で最近注目を集めています。「種定盤」を作る場合の必須技術です。

ここでは、完全な平面を作るわけではないので、透き見でのチェックで充分です。

透き見の直線度

*透き見の直線度は、2つの平面が交わったところは直線となるというユークリッド幾何学の基礎公理に基づくもの。

正確には定盤で交差面をラップしながら完全な直線が実現できるようにしていきます。

直線度のチェックには、ブロックゲージもしくは平形ジョウを用います。

それだけの精度は必要で、ゲージ屋の基礎技術の1つです。

さて、砥石で仕上げ終わったら、#2000~#3000WA(GC)の砥粒を使って定盤表面をラップしていきます。

整形に使用した砥石の研磨目を消します。

砥石の研磨目を消しながら、定盤中央部が高くなるように(凸になるように)ラップしていきます。

照明にかざして、歪みのない像が反映されると完成です。

定盤中央部を高くする理由

*単純に、そうしないとこの定盤を用いる定盤ラップでワークを平面に仕上げられないからです。

完全な平面の定盤を用いる限り、永遠にワークは平面にならず、それぞれの程度に応じたRの懸かったものになります。

中央部の高さ(周辺部との高低差)はどのくらいが適切かは、 ラップ作業者の身長等の体格・筋力・体力・視力等の条件によって

違ってくると思います。私、親父の使用してきた道具類を引き継ぎましたが、結局全部整形し直し・作り直しをしました。他人の道具は、たとえ親子間でも使い物にならない。職人の世界では常識ですが。

砥粒の粒度ごとにそれ専用の定盤を用意しなければならないかどうかですが、別段その必要はありません。

WAやGCの砥粒はラップ作業に際して砕けていくようで、#3000砥粒でラップし終わった後、定盤表面に残った砥粒をよく拭き取り、#4000砥粒でいったんよく擦り込み、それも拭き取って改めて#4000ラップをすれば大丈夫です。

ダイヤモンド砥粒だとそういうわけにいきませんし、そもそも鋳物定盤は不適です。

ここでは鋳物定盤を説明しましたが、定盤の材料としては鋳物に限られません。

ワークの材質と使用砥粒の種別に従ってもっと定盤ラップ効率の高い定盤素材があります。

ここら辺りは定盤ラップと一言で言っても内実は様々です。

ラップ作業をしてみましょう。

ラップ作業の説明に入る前に、定盤ラップと似て非なるものを取り上げましょう。

それは、俗に「研磨シート」と呼ばれているもので、プラスチック・シート上に研磨砥粒を均一に分散固定させたものです。

一般的には測定定盤等の平面精度の良好な台上に起き、その上でワークを摺り合わせて使用するものです。

「平面上でラップした場合、ワークは絶対に平面にならない」のですが、それ以前に、シートそのものに厚みがあり、しかも弾性素材ですから、ワークの周辺部は確実にだれて丸くなります。それを避けるために、ほとんどワークの自重でラップするというはなはだ効率の悪いものとなりがちです。それでも、それで「鏡面になった」と、あるいは「誰でも簡易に鏡面ラップができる」というふれこみの通り、一定の結果が出ますから、この方法が喧伝されるのも無理はありません。

しかしながら、#4000のWAラップシートで実現できる「鏡面」とはどのようなものでしょうか。

平面度は芳しいものとは言えず、もっぱら「曇りのない」「研磨条痕がない」ことをもって鏡面とされているようです。

一定方向にワークを摺動させた場合、そこには研磨条痕が生じます。#20000砥粒を使っても#30000砥粒を使っても研磨条痕は生じます。研磨条痕はあっても、そこでは確実に表面粗さは小さくなっているのですが、研磨条痕がわずかでも認められる限りは「鏡面ではない」とされることがあります。それでは、#4000WA研磨シートでどうすれば研磨条痕が消せるか?

これはきわめて簡単なことで、要するに研磨条痕を短く切っていくこと、つまり、ランダムな方向にストロークを短くラップするということです。単純に言えば、ワークをシート面上で周回させればいいのです。

ワーク表面で研磨条痕によって形成される山と谷との寸法差が均一で、山と谷の形状が均一で、ワークのどの方向へでも光線の反射率が均等であれば、見た目には鏡面となります。ただし、面粗度は研磨シートそれ自体の砥粒粒度で決まっています。平面度は、論じるレベルに至りませんが、そもそもが平面度を期待できるような方法ではありませんから、それはそれという世界です。。

こんな事例を経験されたことはありませんか?

#600ないし#800のWA砥粒を布に付けて、丸棒の先端を丸く加工したものをボール盤にくわえて回転させ、砥粒を付けた布で先端を磨くと、そこには見事な「鏡面」が光っています。この程度の粒度で鏡面は作れるわけです。

なぜ鏡面でなければいけないか? 例えば、金型表面を鏡面に仕上げないと型表面の凹凸がワーク表面に写ってしまうから、とはよく言われることですが、であれば、見た目の「鏡面」は結果論であって、主要な作業課題は「一定公差内の平面度における面粗度」のはずです。光ればいいというものではないでしょう。

さて、前置きが長くなってしまいました。

とりあえず、#2000ないし#3000のWA砥粒を定盤上にラップ油とともによく擦り込みます。

擦り込み終わったら、よく砥粒を拭き取ります。

ワークを定盤上に置き、ワーク全体に均等な力が加わるようにして摺り合わせます。2・3度摺り合わせてワーク表面を点検してください。

ワーク表面の高いところがラップされて光り、それ以外のところはそのままです。光っているところが本当に高くなっているかどうか透き見で見ます。本当に高くなっていれば定盤は正常ですが、そうでなければ定盤に不行き届きな場所があったということですから、定盤を手直しします。

ぬぐい去ったはずのラップ油がワークの摺り合わせとともににじみ出てきます。

それを拭い去ってはラップし、ラップ油がにじみ出てこなくなったら新たに研磨砥粒とラップ油で定盤表面を擦り込みます。

これを繰り返します。

最後に、ランダムな方向に摺り合わせれば、ほぼ結果が出ます。たいてい、この段階でスクラッチ痕が出てしまい、泣きを見ることが多いのですが。

このように、定盤ラップという作業は単純作業です。

実際には、仕事としてやる場合、ワークそのものの作業面は前もって砥石で平面を完成させておき、その砥石面をラップで消すだけという程度にとどめています。例えば、ラップで平面研削盤の砥石目を消そうとすれば、ほぼ5μm強の寸法をラップで摺り下ろす羽目になるのですが、これには多大の時間がかかり、その反面、できあがった面は周辺部が少しだれたものとなってしまいがちです。労多くして効少なしです。

砥石でうまく機械研磨面が消せてしかも良好な平面が作れるかは、定盤ラップにうまく習熟できているかと同時並行的な熟練です。

鋳物の定盤ラップでうまくいくのは、おおむね#2000~#4000WA(GC)です。

うまくいけば#6000位は可能かもしれませんが、スクラッチが出ます。あるいは、定盤面とワーク表面が直接接触することでいやな面になります(やってみてください)。

#6000以下の微細な砥粒を使う場合は、鋳物定盤では無理で、別の素材を定盤にしなければなりません。

ところが、#6000でうまくラップできる定盤は、今度は#10000以下の微細な砥粒に対しては無効で、また材質を考えなければなりません。

経験的には、#2000から#30000に至る砥粒の分別において、だいたい3つの世界に分かれると言えます。

定盤そのものの平面度

*定盤面が全体として緩やかな(作業者の体格や筋力といった条件に従った)中高な面でなければなりませんが、局部的な凹凸には留意しなければなりません。その限界は、使用する砥粒径の半分以下の寸法差で考えています。つまり、#3000WAを使用する場合、ほぼ1μm程度の凹凸が許容限界です(砥粒径の分級で幅があれば、その分、許容限界は拡がります)。それ以上の凹凸があれば、その凹部分では研磨砥粒がワーク面に接触してくれないわけです。許容限界以上の凹凸のある定盤でラップした場合どういうワーク面となるかはやってみてください。案外これでいけるということになるのかもしれませんが。

このような定盤面をすぐに実現することは困難ですから、定盤面の望ましい部分でもっぱらラップ作業をしながら、全体を手直ししながら全体が望ましいものとなるよう定盤面を作っていきます。

定盤ラップのメカニズムを考えましょう。

定盤ラップがなぜ可能となるかについては、定盤表面に砥粒が刺さり込んで一種のヤスリ状態となってワークを研磨していく、という見方と、定盤表面とワーク表面との間で砥粒が転がってワーク表面を研磨していく、という見方の二つがあります。現実にはこの両方の作用でラップされていくということが「通説」というか、教科書的な説明となっています。

これは本当なのか、と疑うところから始まります。

片栗粉を用意してお椀に入れ、水を混ぜます。割り箸の先で軽く混ぜます。割り箸は普通に動きます。今度は力を入れて素早く混ぜます。するとぐっと抵抗が生じて割り箸は動きません。力を抜いて動きを止めると、片栗粉を混ぜた水は元に戻ります。

つまり、一定の媒質に混和された固形粒子は、一定の力が加わると固定するということです。

ラップにおいて、ワークにくわえられる圧力とワークを動かすスピードとによって、研磨砥粒は固定砥粒として機能する、ということです。

従って、ラップ効率(ラップで実現されるワークの表面品質)を左右する要件は、研磨砥粒に混和する「媒質」の如何であることは容易に推測できます。俗に指称される「ラップ油」の問題です。

例えばダイヤモンド砥粒の場合、機械ラップの分野になりますが、このラップ油について、水性・油性で色々なものが指摘されています。

一般論として、砥粒径が小さくなるに従って「軽い」ものとすべきだとされているようです(多分、間違いです。当方ではそのような観点で仕事をしているわけではありませんから)。

ラップ油の機能としては、砥粒をコーテングして分散性を確保するということと、定盤表面とワーク表面が直接接触しないように潤滑性能を持たせるということと、研磨滓をうまく排除していく、という点が指摘されます。しかしながら、ラップ作業に際して遊離砥粒というものが実際には固定砥粒として機能しているという観点からは、ラップ油の流動性が高すぎれば固定砥粒としての機能が低落し、ラップ油の流動性が不十分だと定盤面とワーク面で大きな抵抗摩擦を生じます。ここら辺りが機械ラップの集中的なノウハウなのでしょう。手作業での定盤ラップの場合、ラップ効率の問題とラップ表面品質の問題として発現します。

ここでダイヤモンド砥粒を使う場合を取り上げましょう。

ダイヤモンド砥粒は鉄材研磨には適応困難とされていますが、常温で作業する定盤ラップでは別段問題は生じません。

問題は、ダイヤモンド砥粒の径の大きさに応じた定盤をそれぞれ準備しなければならないこととなる、という点です。

例えば、3μm径の砥粒でラップした後1μm径の砥粒でラップしようとすれば、いったんそれ以前の定盤表面に固着しているダイヤモンド砥粒をことごとく除去しなければ、3μm径の砥粒はいつまでも残ります。完全な1μm径の砥粒でのラップはできません。その都度に定盤表面を仕立て直すという作業は半端な労力ではありません。従って、実務的には、粒径に応じた専用定盤を用意します。

同時に、例えば、1μm径以下の(1/2μm径,1/4μm径の砥粒が市販されています)粒径のものを使用する場合、定盤それ自体の表面精度は大変なものとならざるを得ません。ダイヤモンド砥粒を用いてのラップ作業の真価がこのような超微細砥粒の活用にあるわけですから、安直に定盤が作れるというものではありません。

よく指摘されるのですが、スクラッチ痕を生じさせないためには、定盤材質は柔弱なものの方が望ましい、とされることがあります。

スクラッチを生じても、遊離しているダイヤモンド砥粒が容易に粉砕・消化してくれるでしょうし、そもそもワーク表面の硬度の方が高ければスクラッチ痕となりにくい、というわけです。

定盤ラップとは、定盤面に研磨砥粒が刺さり込んで固定砥粒となる・遊離砥粒は実質的に固定砥粒として機能する、という前提に立って論じてきているのですが、定盤素材が柔弱な素材である場合、研磨砥粒を固定砥粒として保持固定しきれるかどうか、柔弱な定盤素材の表面の平面度をうまく形成・維持できるのかが疑問になります。砥粒が定盤面以下に埋まり込んで機能しないでしょう。

鋳物定盤が超微細なダイヤモンド砥粒を用いてのラップ定盤として不適当なのは、ダイヤモンド砥粒から見れば鋳物定盤表面はスポンジ状のスカスカのもので砥粒保持固定力に欠けるからです。定盤表面が次々と崩壊していくのですから、スクラッチ痕は絶対と言っていいほどなくなりません。

このように見てくれば、超微細なダイヤモンド砥粒をしっかり固定できるだけの堅牢さがあり、しっかり保持していくだけの強靱性を持ち、定盤として平面を形成しやすくメンテナンスも容易である材料、というのがふさわしい要件となります。そんなに都合よく素材が見つかるだろうか、そもそもあり得るのだろうか、というところで苦労しています。

このようなことを考えながら、定盤ラップをしています。

定盤ラップの社会経済的な問題

ラップ用定盤を完成させるためには大変な手間と時間を要します。

ゲージ屋にとっては「道具を作るための基本道具」ですから、色々と作らなければなりません。

ところで、「伝統技術の承継の危機」が強く意識されている昨今ですが、ゲージ屋の世界においても同様で「伝統技術」が亡失されつつあります。

例えば、板ゲージ職人がリストラで・定年でゲージ製造メーカーから退いた場合、単にそこでは板ゲージの作り手がいなくなるというだけでなく、板ゲージを作るための道具を作る知識や技能、経験というものも失われていきます。

規範製品として直角定規が市販されていますが、メーカーがJIS0級や1級やと銘打っていたとしても、それより更に高精度な直角定規が必要となったとき(3枚合わせで作るのですが)、誰が作れるのでしょうか? 3次元測定機で精度検定をすれば万全と考えられがちですが、それでももう1μm削り込まなければならないという場合、3枚合わせができる職人がいなければ対応できず、結果的に3次元測定機で検定しても後の手当ができないという、何のための検定かと笑えない話も少なくありません。

定盤ラップで仕上げるような仕事が世間に広くあるのかどうかはわかりません。

また、定盤製作費用も含めての価格提示が通用するかどうかも分かりません。

それでも、単品ラップ研磨やラップ機に架けられないワークをラップする必要等、あれば有意義な基礎技術ですから、定盤ラップ技法にチャレンジしマスターしておくに越したことはありません。ご健闘ください。

定盤ラップのよもやま話(補遺)

鋳物のラップ定盤を作ろうとする場合の「道具立て」を紹介しておきます。

もっとも大切な道具は砥石です。

WAやGCの砥石はホーニング加工用として市販されていますが、概して硬度が低いです。定盤の最終仕上げに用いようとする場合、その硬度はHRc80~100が望ましい。ただ世間に出回ってないようですから、特注しなければならない場合が多いです。

砥石で注意しなければならないのは、「HRc100の硬度だと硬すぎて使い物にならない、滑るだけです」という忠告を受けるのですが、確かに購入当初の砥石は滑ります。これは購入当初のものは砥石整形のために表面が研磨されているのですが、そのための「目詰まり」が原因で、金剛砂で目立てをして当初の研磨面を完全に除去すればいいのです。

荒おろし用としては、インデアン砥石の中目ないし細目。

砥石目立て用の定盤と金剛砂。

次に研磨砥粒。

メーカーのいう「最少出荷単位」は多すぎて、ロス覚悟で注文するか、どこか小分けしてくれるところを探すか、です。

ラップ油。

灯油・スピンドル油・マシン油など、そこら辺にある油から始めれば良いです。混ぜて「調合」するのも一興です。

定盤面の仕上がり具合を見るための「透き見」。

定盤面の平面度を確認するためのオプチカルフラットがあれば、あるに越したことはありません。

ワーク表面のラップの仕上がり具合を検定するためのオプチカルフラット。

表面粗さ測定機は、面粗度は使用砥粒で決まるので、要らないと言えば要らない。

寸法を測定するためのコンパレータ。分解能は大きいものの方が望ましい。

結構大変な道具立てになってしまいます。

金型屋さんなら今ある道具立てでそのままいけるでしょう。

ラップ定盤として完成品が市販されているかどうかは分かりません。

定盤メーカーのカタログを見ると、検査用定盤として高精度な平面を持つものがいろいろ掲載されています。

ラップ用定盤として特注に応じてくれるのではないでしょうか。

11. 超微細加工の方法としてのハンドラップ技術

日刊工業新聞社刊『機械技術』誌 06年2月号所掲の当所論文の”原稿”です。

ハンドラップというオペレーション

ハサミゲージの仕上げ工程は、作業者の人力に依るもの(ハンドラップという)であるので、身体の運動能力がそのまま反映されるものという自明の前提に立つ。

ハンドラップの技能とは、右利きの作業者の場合、左手でワークを保持し、右手で、ラップ砥粒を作業面上に塗布したラップ工具を向かい方向に密着動作させてワーク面上をラップしていく、というものである。腕や手の動きは円運動であり、ラップ工具を介して、この円運動に基づいて対象ワーク面上に平面を作っていくというのがラップ作業の根幹である。

通例、ラップ工具の平面をワーク面上に移していくことがハンドラップ作業だと定義されているが、この定義に従ってラップ工具作業面を平面に仕立てての作業では、対象ワーク面は丸くカマボコ型になり、良好な平面は実現しえない。

つまり、身体運動を反映すべきラップ工具作業面は、作動の直角方向では直線度が確保されなければならないが、作動方向については凸R面となっていなければならない。

ラップ工具の操作によって対象ワーク面上で平面を形成していくのは砥粒の振る舞いであるが、ラップ作業である限りは遊離砥粒としての振る舞いであることは言うまでもない。

ダイヤモンド砥粒の場合、砥粒がラップ工具表面上で突き刺さった状態で固定砥粒として切り刃がワーク面を研磨していく、という理解もあるが、ダイヤモンド砥粒においても遊離砥粒としての振る舞いがその研磨能力を最大限に発揮する。

砥粒の振る舞いを決定するのがラップ油の介在である。

ラップ工具について

ラップ工具の材質については鋳鉄が採用されているのが一般的である。鋳鉄といってもいろいろと種類があるようで、必ずしも一義的な結論づけができるかどうかは留保しなければならないが、ハンドラップ技能においていわゆる超精密ラップ加工には不適である。

#10000程度までの粒径でのラップは一応は可能であるが、#6000を超える微細砥粒では実務にならない。砥粒が固有する研磨能力が充分引き出せないのである。これは、鋳鉄面上の凹凸に砥粒が埋没してしまい、切り羽がワーク面に届かないためと判断される。砥粒が埋没すれば却ってラップ工具の平面平滑度が向上して好都合となるのではないかと考えても良さそうであるが、実態として研磨能力は喪われる。

ラップ工具表面の機能役割として求められることは、遊離砥粒に対して抵抗力を発揮して半ば固定砥粒として作用させることである。そのためには、砥粒粒径の何分の一かの凹凸が存在していて、その凹部に砥粒が転がり込み(固定砥粒)、あるいは引っ張り出される(遊離砥粒)、というダイナミズムが実現されなければならない。

鏡面を実現するためには、その中間工程(下加工)として#6000~#10000砥粒での面加工ラップの技能が確立していなければならず、この粒径範囲での砥粒の研磨能力を如何に最大限引き出せるかが、望ましい結果を獲得するためには必須の課題である。

ラップ砥粒について

対象ワークの材質がSKS3合金工具鋼(焼き入れ・HRC60)であるので、中間仕上げに採用しているのはGC#6000砥粒、最終仕上げとして1μm(分級幅:0.5~1.0μm/メッシュ#15000相当とされる)ないし0.5μm(分級幅:0.25~0.75μm)単結晶ダイヤモンド砥粒である。同様の分級幅で多結晶ダイヤモンド砥粒も試用している。

ダイヤモンド砥粒の採用は全く作業効率の観点からのもので、ダイヤモンド砥粒を採用する以前は#8000~#20000のGC砥粒で仕上げをしていた。

ダイヤモンド砥粒の場合、ラップ工具への加圧力を加減すれば面粗度をある程度自由に決めることができそうに思われるが、加圧力を弛めると平面度が劣化する。従って、平面度をしっかりと確保しつつ目標とする面粗度を実現しようとすれば、一定の加圧力を所与の条件とした粒径の選択が大切なことになってくる。

なお、加圧力を高めれば、1μmダイヤモンド砥粒でラップ痕を消すことができる。なぜ消すことができるかを考えると、一定の圧力の下で砥粒がワーク表面を削り込んでいわば凹溝ができ、これが通常の意味でラップ痕と指称されるが、実際には、この凹溝の外縁部にはカエリが生じており、ここでの光の乱反射をラップ痕として併せて視認していると仮定した場合、加圧力が大きくなれば発生したカエリが除却されることで凹溝のみを起因とする光反射を視認することになる。

粒径1μmという寸法レベルは、実は、何か意味があるようで、超硬素材のある種のものに対しては、ラップするどころか表面をボロボロと崩壊させる。焼結材に直接作用して超硬粒子の結合をばらけさせるということのようだが、同様のことはセラミック素材でもある。これを回避しようとすれば、もっと大きな粒径砥粒か、はるかに微細なものを採用するかしかないようで、0.1μm砥粒でのラップでうまく解決できた経験がある。

ラップ油について

一般的にはラップ砥粒が微細なものになるに従って「軽い」油種が採用されるとあるが、ラップ油の機能はラップ作業における潤滑役割だけにとどまらない。

ハンドラップにおいては、遊離砥粒としての砥粒の振る舞いがラップの基本ではある。しかし、ラップ工具の動作速度に砥粒の振る舞いが追随できなければ、砥粒は半ば固定砥粒として振る舞う。

つまり、ラップ工具の動作速度に砥粒が追随しないようにするだけの粘度がラップ油の性能として求められる。また、ラップ工具とワーク面との間がサブミクロン・オーダーになるため、それだけの油膜厚を保持しえるだけの展性と、その油膜厚にあっても粘性を失わないものでなければならないことが求められる。

従前、WA#3000でのラップの場合、スピンドル油またはマシン油、もしくはその混成油を採用すればうまくいってきた。しかし、粒度#6000を超えると粘性を調整できないため実質的には空ラップとなってしまう。灯油や軽油を採用すると粘度も展性も欠け、時の経過とともに蒸散してしまうので役に立たない。

従って、実際に使える油種かどうかさまざまにテストを繰り返す必要がある。当方の経験では、1μmダイヤモンド砥粒で有効な油種が0.5μmダイヤモンド砥粒でのラップには使えない。結構微妙なものがある。

ラップ油の問題

ハンドラップにおいてもスクラッチは生起する。

ここでのスクラッチとは使用している砥粒粒径より過大な粒子に起因する深く幅広い痕跡の発生を意味している。作業場内の浮遊塵とかラップ砥粒に粒径違いのものが混和されているような事態を考慮する必要がなければ、原因粒子の発生源はラップ工具表面かワーク表面しかない。

つまり、ラップ工具表面とワーク表面とが密着してしまってそれぞれから表面組成物の剥離されたものが原因粒子だと考えるか、砥粒がラップ工具表面かワーク表面に刺さり込んで表面組成物を剥ぎ取ったものが原因粒子だと考えるかである。おそらく両者とも原因となり得る。

前者に関しては、ラップ油の油膜特性によって解決されるはずのもので、問題になるのは後者である。

単結晶ダイヤモンド砥粒の場合、粒径は慎重に分級されているとしても、形状はさまざまで、ワーク表面にいかにも刺さり込みそうな細長いものもあるようである。

その解決はどうするかということになるのだが、ラップの加圧力を緩和すれば良さそうにも思えるが、微細砥粒であればある程刺さり込むことは禁抑できない。まして、確率的なスクラッチの発生に対して作業全般の定常的な効率を損なうことはできないことである。

そこで、試みとして、1μmダイヤモンド砥粒に対してその3割程度の量のGC#30000砥粒を混和しハンドラップを行ったところ、ラップ目は良く揃ってスクラッチは出ない。同様に、0.5μmダイヤモンド砥粒に対して酸化ジルコニウム粉末を混和したところ、同じくラップ目は良く揃ってスクラッチは出ない。

なぜかと考えてみるまでもなく、砥粒のワーク表面に対する切り込み深さは加圧力にかかわらず一定以下に保たれる。混和した粉末の粒径が緩衝材となる。GC#30000なり酸化ジルコニウムは焼き入れ鋼表面に対してほとんど研磨能力は無いので悪影響を及ぼさない。また、ラップ油の粘性が高まることによって、ラップ油の効能が改善されるのである。

多結晶ダイヤモンド砥粒ではスクラッチがもし出るとしてもその意味は全く異なってくるのではないかという点や、多結晶/単結晶にかかわらず粒径0.2μm以下のダイヤモンド砥粒ではスクラッチの発生は回避されえるのではないか、という「見通し」を与えてくれる。

実際どうなるかは試してみる価値がある。

鏡面を実現する加工工程

ハサミゲージ製作に際して、鏡面を実現するための前工程はGC#6000砥粒ラップである。

ハサミゲージの対抗2面間で実現すべき寸法精度・平面度・平行度・面粗度を確実なものとしようとした場合、このレベルの粒径での研磨力が作業の迅速性と精度実現に対し極めて有効であると思う。

しかしながら、ラップ作業過程において砥粒自体が破砕され、当初粒径からかなり小さくなることもあって、#3000砥粒ラップ面からいきなり1μmダイヤモンド砥粒によるラップで最終仕上げに入って入れないこともない。

もっとも、#3000砥粒ラップではワーク平面の丸み・ねじれ・湾曲といったものが完全には解消できないため、1μmダイヤモンド砥粒によるラップでの是正工程に大きな負荷がかかってしまい、本来の仕上げラップになかなか入れない。従って中間粒度での確実な是正工程が必須となる。

GC#6000砥粒で下仕上げがなされている場合、ダイヤモンド砥粒に1μm径か0.5μm径かで鏡面実現に要する工数はあまり変わらない。それぞれの粒径に相応した鏡面が実現される。

ダイヤモンド砥粒を採用せずGC砥粒で鏡面を実現しようとすれば、当方の現在の道具立てでは#20000が上限となる。砥粒の違いによる鏡面性状の差ははっきり出るが、ダイヤモンド砥粒との違いが出るのは、硬度差・径差・形状差だけでなく、砥粒としての物性差とワーク表面に対する働きかけの差があると判断できる。しかし、残念ながら、内実は把握しきれていない。

ハサミゲージ製作における超微細加工の意義

ハサミゲージは、近現代における「限界ゲージ方式=互換性の保証を内含した大量生産方式」での、その互換性保証の規格を体現した検査工具である。特に「嵌め合い」の場合、規格最小値を体現するものであることが生産技術上も望ましいとされており、ゲージ製作に際しても、製作公差範囲内でその最小値を目標とすべきことが望まれている。

1μmダイヤモンド砥粒でのラップの場合、1μmの寸法変位をもたらす(1μmだけ寸法を研磨する)ためには、5mm厚の材料で30~50ストロークを要する。つまり、サブミクロン刻みの加工を安定して継続できるということであって、寸法加工の確実性は改めて指摘するまでもない。

仕上がったものが製作公差内に入っているかどうかという作りと、この寸法に仕上げるのだと決めた作りとの差は、工程上は全く違う世界である。

ハサミゲージの測定面が鏡面仕上げされている場合、寸法と平行度の検査具であるブロックゲージのゲージ面が鏡面とされているので、両者の面間でリンギングの現象が生じるか、あるいは極く僅かの油膜を設けることでほとんど抵抗無くブロックゲージがハサミゲージ測定部を滑走する。1μm大きなブロックゲージを挿入しようとすれば大きな抵抗を受ける。つまり、寸法・平行度検定が極めてクリアなものとなる。

また、鏡面となることでゲージの素材特性が最大限発揮され、SKS3材の耐摩耗性も充分に効能を発揮するのである。鏡面に対して#4000GC砥粒ラップを仕掛けた場合、最初の2~3ストロークは引っ掛からずに空滑りしてしまう。

このように、寸法精度・平面度・平行度・面粗度の各観点から、ゲージ測定面の鏡面化加工は究極的に望ましいわけである。

終わりに

ハンドラップ技能は、ハサミゲージ製作においてはワークの「内側」を加工するものであり、本来、機械ラップの適用はラップ盤の機構上全く無理である。作業者の人的技能に依存せざるを得ない分野であるが、そうであればこそ、独自の世界を実現できる技能として、今後ともいっそう洗練されていくべきものであろうと思う。適用可能分野はハサミゲージ製作に限定されない。

12. 道具考:ラップ定盤

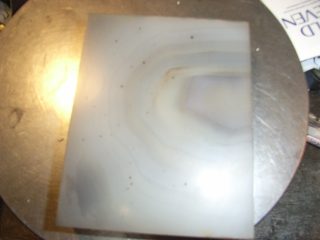

これは、「鋳物製定盤」です。

最も一般的に用いられているもので、この上にラップ砥粒を置き、ラップ油を混和して、ワーク面を摺り合わせます

ラップには「ネズミ鋳鋼」が最も適合的だといわれています。

京都の鋳物屋さんに無理を言って作ってもらいました。

これは、「燐青銅製定盤」。

もっとも、分厚い燐青銅板は高価格ですから、ここでは、20mmほどの鉄板に3mm厚の燐青銅板を接着剤で貼り付けたものです。

普通、ダイヤモンド砥粒をラップ剤として用いる場合、「銅」がよく採り上げられます。

確かに銅でも良い場合があるのかも知れませんが、私の場合には砥粒の保持力が弱い。

そのため「燐青銅」を使用してみたわけでしたが、砥粒の保持力には申し分ありません。

また、燐青銅とはいえ軟らかな素材であることには違いがないので、焼き入れをしたSK材をワークとしてその表面をラップする場合、ワークを傷めることがありません。

表面の成型にはGC砥石を使いました。

「ガラス定盤」。

いわゆる「チューブ入りのダイヤモンド砥粒」を使う場合に、ほぼ「定番」みたいにして利用されているものです。

私もこうしてガラス屋さんに作ってもらいましたが、まったく役に立ちません。

従って「お蔵入り」になっています。

石定盤の一種ですが、「石英製定盤」、というより、ただの石英の石板。

ダイヤモンド砥粒を使っての、遊離砥粒ラップ/湿式の場合、これがもっとも成果の上がった素材です。

ただ、大きくて分厚い石板の入手が非常に困難で、高価になります。

また、石脈に沿って割れやすく、また、砕けやすい。

機会があれば、是非入手したいものと考えています。

これも「石定盤」の一種。

ある業界では、「研磨盤」と称して、そのままの名称で一般的に販売されているものです。

ゲージ屋や金型屋の場合、自分たちの仕事がよほど特殊で独異なものだと思い込んでいるせいか、他の業種・業界でどのような道具や素材が使われているか、まったく無頓着なわけですが、そうであってはならないわけです。

ダイヤモンド砥粒の場合に限らず、GC砥粒を使う場合にも向いています。

ただ、平面の仕立て直しに手こずります。

石材の研磨を気軽に引き受けてくれるところが見つかれば、活用範囲がぐっと拡がります。

これは乾式ラップに使用するもので、ダイヤモンド砥粒を練り込んだものを塗布したものです。

乾式が有利な点は、定盤ラップに際して、遊離砥粒/湿式の場合に比べて、ワークに「縁ダレ」が生じないという点が指摘できますが、これは#2500相当のダイヤモンド砥粒が使われていて、通常の「磨き仕上げ」には十分です。もっとも鏡面にはなりません。

一般市販品ですので、メーカーさんの期待通り、販路が深く広がってくれるかどうか。

ここまで来ると、別段、特別な定盤素材を追究するとか、新規に施策してみるという必要もないわけです。

写真は「アルカンサス砥石」。

砥石を砥石としてラップ定盤に使えば足ります。

このアルカンサス砥石の面を如何に平面に成型するか。GC砥石で研磨するんですがね。

この写真の左のものは、アルカンサス砥石が今や稀少となって、サイズの大きなものは非常に高額になるということから開発されたという話を聞いていますが、いわゆる「人白砥石」。

「人造白色砥石」とでもいうのでしょうか。

右側のものは、ミツトヨ(株)が販売している「セラ・ストン」。アルカンサス砥石の代わりにブロックゲージのカエリ取り等に使われます。

これらも、ラップ工具として、ラップ定盤として使うわけです。

最後に、ハンド・ラップ用工具。

遊離砥粒ラップ/湿式用として使ってきたものでしたが、現在では、固定砥粒ラップ/乾式にラップ技法を変えてきていますから、ほとんど使う機会がありません。

ラップ作業というと鋳物製ラップ工具、という発想に囚われている限りは、鏡面ラップはまったく夢物語ですし、#20000程度までの超微細加工ラップが出来なければ高精度なゲージ製作は出来ません。

ただ、その場合に、どのような素材がラップ工具として適合的かは、これといって決定打はないかも知れません。

上の写真のものでも、入手の容易さ、価格の安さ、工具に仕立てる加工の容易さ、メンテナンスの簡便さ・・・といった点から試行錯誤を繰り返しましたが、別段、これ以外は適当ではないと判断は出来ません。これら以外のものは試してはいませんので。

ただ、0.5~0.1μm粒径のダイヤモンド砥粒でラップするというような場合、それに相当するような固定砥粒ラップ材はありませんから、なお、遊離砥粒ラップ/湿式の技法は必要であり続けます。

三輪測範製作所

三輪測範製作所